ソーシャルレンディングは危ない?安全に投資するための完全ガイド

公開日 2024/05/22

最終更新日 2025/10/28

ほったらかしで投資で資産運用できることから近年注目を集めているソーシャルレンディング。

本記事では、危ないという声もあるソーシャルレンディングのリスクやトラブル事例を詳しく解説し、安全に投資するための対策を徹底解説します。

投資を検討している人はもちろん、すでに活用している人も、しっかり理解して投資の参考にしてみてください。

| この記事の要点まとめ |

|---|

|

ソーシャルレンディングのクラウドバンクは以下の動画で解説しています。

危ない?ソーシャルレンディングのデメリット・注意点

まずはソーシャルレンディング投資におけるデメリット・注意点から見ていきましょう。

>>ソーシャルレンディングとは?仕組み&メリット・デメリットを解説

デメリット1.元本保証がない

ソーシャルレンディングに限った話ではありませんが、投資である以上、元本は保証されません。

ソーシャルレンディングに限った話ではありませんが、投資である以上、元本は保証されません。のちほど詳しく解説しますが、ソーシャルレンディングには、借り手がローンを返済できなくなる(デフォルト)リスクがあります。

ソーシャルレンディング事業者は事前に借り手の信用調査・審査を行いますが、事業が必ずうまく行くとは限らないため、完全にリスクを排除することはできません。

仮にデフォルトが発生した場合、投資家は元本の一部または全額を失う可能性があります。

このリスクは特に、中小企業や個人への貸付が多い場合に高まります。

デメリット2.流動性が低い(中途解約ができない)

ソーシャルレンディングは、基本的にファンド運用中に中途解約したり、持分を譲渡するなどして資金を現金化するのが難しい投資商品です。

ソーシャルレンディングは、基本的にファンド運用中に中途解約したり、持分を譲渡するなどして資金を現金化するのが難しい投資商品です。多くのソーシャルレンディング投資では決められた運用期間の間、資金が拘束されることになります。

株式や債券のように市場で自由に売買できるわけではないため、急な資金需要に対応するのが困難な点はデメリットです。

また、持分を譲渡するための2次取引市場も未整備であるため、流動性は低いといえます。

デメリット3.情報の透明性が低い場合がある

ソーシャルレンディングでは、投資先の詳細情報が十分に開示されないことがあります。

ソーシャルレンディングでは、投資先の詳細情報が十分に開示されないことがあります。なぜなら、貸金業法によって情報の開示が義務化されていないためです。

これは、不動産クラウドファンディングや上場株式に比べて投資対象のリスク評価が難しいことを意味します。

投資家は、具体的な借り手の情報や資金の使途に関する詳細が不明確な場合、リスクを正確に評価しにくくなります。

このような情報の透明性の欠如は、投資判断の精度に影響を与える場合があります。

デメリット4.過去に不祥事が続いた

詳しくは後述しますが、ソーシャルレンディング業界では、過去に複数の不祥事が発生しています。

詳しくは後述しますが、ソーシャルレンディング業界では、過去に複数の不祥事が発生しています。そのうちのいくつかは業務停止にまで追い込まれる事態となっています。

これにより、多くの投資家が損失を被り、業界全体の信頼性が低下しました。

その後の規制強化によって良い方向へ向かっていますが、完全に信頼を取り戻し、さらなる市場成長を遂げるにはもう少しの時間が必要になる可能性があります。

デメリット5.税制上で不利になる場合がある

ソーシャルレンディングで得られる収益は雑所得として扱われ、総合課税の対象となります。

ソーシャルレンディングで得られる収益は雑所得として扱われ、総合課税の対象となります。これにより、ほかの所得と合算して課税されるため、高所得者にとっては税率が高くなる可能性があります。

例えば、株式の配当や不動産の賃貸収入は分離課税であることが多く、これに比べると税制上で不利になることが多いでしょう。

結果として、最終的な手取りのリターンが少なくなる場合があります。

ソーシャルレンディングは危ない?起こり得るトラブルとは

ソーシャルレンディングは、魅力的な投資商品である一方、トラブルも発生しています。

ソーシャルレンディングは、魅力的な投資商品である一方、トラブルも発生しています。ここでは、ソーシャルレンディングでよくあるトラブルとその原因・対策について詳しく解説します。

元本割れ:損失発生

ソーシャルレンディングでもっとも避けたいのが元本割れ、つまり投資した資金がマイナスになって返ってきたり、最悪の場合はゼロになってしまったりすることです。

ソーシャルレンディングでもっとも避けたいのが元本割れ、つまり投資した資金がマイナスになって返ってきたり、最悪の場合はゼロになってしまったりすることです。元本割れは、融資先の事業者が倒産したり、ソーシャルレンディング事業者が倒産したりした場合に発生します。

以下で原因について詳しく解説していきます。

原因1.案件の失敗

ソーシャルレンディング案件は、融資先事業者の事業計画に基づいてファンドが組成されます。

ソーシャルレンディング案件は、融資先事業者の事業計画に基づいてファンドが組成されます。しかし、中にはプロジェクトが計画通りに進まないケースもあります。

その要因としては以下が挙げられます。

- ・市場環境の変化

- 想定していた市場環境が変化し、事業に関連する製品・サービスの需要・利益が低迷する。

- ・競争激化

- 強力な競合企業・店舗等の出現により、事業が低迷する。

- ・資金不足

- 運転資金や設備投資資金が融資したお金で足らず、事業運営が困難になる。

- ・自然災害

- 地震や台風などの自然災害により、事業運営が困難になる。

原因2.融資先事業者の倒産

融資を募集しているプロジェクト自体はうまく進行したとしても、それ以外の事業がうまくいかず、融資先事業者が倒産してしまう可能性もゼロではありません。

融資を募集しているプロジェクト自体はうまく進行したとしても、それ以外の事業がうまくいかず、融資先事業者が倒産してしまう可能性もゼロではありません。仮に融資先事業者自体が倒産してしまえば、資金の回収は難しくなります。

ソーシャルレンディングの融資先事業者の中には零細企業や個人事業主というケースもあります。

そのような事業者は財務状況が脆弱な場合も多く、倒産の可能性が相対的に高いといえます。

原因3.ソーシャルレンディング事業者の倒産

ソーシャルレンディングは、ソーシャルレンディング事業者が投資家からファンドによって資金を集め、それを第三者である融資先事業者へ貸し付けるスキームです。したがって、融資の仲介者であるソーシャルレンディング事業者が倒産した場合も元本割れの可能性が極めて高くなります。

原因4.経済情勢悪化

景気後退や金融危機などの経済情勢悪化は、事業運営に悪影響をおよぼし、返済を困難にする可能性があります。

景気後退や金融危機などの経済情勢悪化は、事業運営に悪影響をおよぼし、返済を困難にする可能性があります。具体的には以下のような状況が考えられます。

- ・景気後退

- エンドユーザーの消費意欲が低下し、事業の売上減少につながる。

- ・金融危機

- 金利が上昇し、事業の資金調達コストが増加する。

- ・為替変動

- 為替レートの変動により資金繰りが悪化し事業の収益が減少する。

事業者による不祥事

元本割れはソーシャルレンディング事業者が意図しないかたちで生じるものがほとんどです。

元本割れはソーシャルレンディング事業者が意図しないかたちで生じるものがほとんどです。中には情報の不正やずさんな管理体制、あるいは詐欺的な募集など、ソーシャルレンディング事業者が不祥事を起こしたケースもあります。

以下は、ソーシャルレンディング事業者が起こした不祥事の一例です。

みんなのクレジット

2014年にサービスを開始した「みんなのクレジット」は、10%を超える高利回り&担保付案件により人気を集め、40億円を超える資金を集めることに成功しました。

2014年にサービスを開始した「みんなのクレジット」は、10%を超える高利回り&担保付案件により人気を集め、40億円を超える資金を集めることに成功しました。しかし、実際には集めた資金のほとんどは親会社や関連会社への貸し付けであり、かつそれをWebサイトに明記していなかったほか、設定された担保は親会社の未公開株式でした。

さらに、未償還(返済)の資金が、すでに運用終了したファンドの償還金の原資として充当されていました(ポンジスキーム)。

さまざまな点を証券取引等監視委員会から指摘され、行政処分を受けています。

なお、最終的に集めた資金のうち約31億円は償還が滞り、今もそのほとんどは投資家の手に戻っていません。

>>ソーシャルレンディング業界激震・みんなのクレジット事件を解説

SBIソーシャルレンディング

「SBIソーシャルレンディング」は、2011年3月に開始したソーシャルレンディングサービス。

「SBIソーシャルレンディング」は、2011年3月に開始したソーシャルレンディングサービス。最終的には会員数6万人以上を抱える国内最大級のサービスにまで成長しました。

しかし、融資先事業者が行うプロジェクトの大幅な進捗の遅れにより巨額の赤字を計上。

最大150億円の補填も

さらに資金使途違反までが発覚したことで、最終的には事業撤退にまで追い込まれています。

その後、2021年4月に関連ファンドの未償還元本相当額について、SBIグループにより最大150億円の補填が行われました。

そして投資家への個別調査を経て、2021年9月から順次補填が開始されており、結果として投資家は損失を免れることとなりました。

>>SBIソーシャルレンディング事件とは?経緯・あらましを解説

グリーンインフラレンディング

「グリーンインフラレンディング」は、再生可能エネルギー事業を中心とした融資案件を多く取り扱っていたソーシャルレンディング事業者です。

「グリーンインフラレンディング」は、再生可能エネルギー事業を中心とした融資案件を多く取り扱っていたソーシャルレンディング事業者です。しかし、融資先の太陽光発電事業者が、本来の目的とは異なる用途で資金を流用していたことが発覚。

そのほか、融資先事業者の財務状況や事業内容について、虚偽または誇張した説明を行い、投資家を募っていたことが判明しました。

これらの不祥事により、株式会社グリーンインフラレンディングは投資家から損害賠償請求を受け、2019年4月に破産申請を行いました。

負債総額は約127億円にのぼり、5,000人近い投資家が被害を受けました。

>>過去最大級の返済遅延トラブル「グリーンインフラレンディング事件」を徹底解説

【危ない】ソーシャルレンディングで起きやすい不祥事とは

上記の不祥事事例でもわかるように、特に起きやすい不祥事は「資金使途違反」と「虚偽情報による勧誘」です。資金使途違反

ソーシャルレンディングで深刻な不祥事の1つが、資金使途違反です。

ソーシャルレンディングで深刻な不祥事の1つが、資金使途違反です。これは、投資家から集めた資金を当初の計画とは異なる用途に使用してしまう行為です。

資金使途違反の例

- ・個人事業主が私的に資金を使用する

- 事業資金ではなく、遊興費やギャンブルなどに資金を使用する。

- ・企業が別の事業に資金を流用する

- 投資先の事業ではなく、別の事業に資金を使用する。

- ・資金を架空の取引に使用する

- 実際には存在しない取引に資金を使用し、帳簿を偽造する。

虚偽情報による勧誘

過去の不祥事でもあったように、虚偽情報による勧誘も発生し得るリスクです。

過去の不祥事でもあったように、虚偽情報による勧誘も発生し得るリスクです。虚偽情報による勧誘の例

- ・架空の案件

- 実際には存在しない企業や事業主を装い、投資を募る。

- ・虚偽の財務状況

- 投資先の企業や事業主の財務状況を偽って、投資を募る。

- ・高金利を謳い文句にする

- 実際には配当できないほどの高金利を餌に、投資家を勧誘する。

危ないソーシャルレンディング事業者を避けるための4つのポイント

では、具体的に危ないソーシャルレンディング事業者を見分け、避けるためにどのようなポイントを見て投資の判断をすれればよいのでしょうか。

ここでは4つに絞って解説します。

ポイント1.貸し倒れや返済遅延の発生率の低さ

ソーシャルレンディングのプラットフォームを選ぶ際には、貸し倒れの件数や返済遅延率を確認することが重要です。

ソーシャルレンディングのプラットフォームを選ぶ際には、貸し倒れの件数や返済遅延率を確認することが重要です。これらの数値は、そのプラットフォームがどれだけリスクの高い融資を行っているかを示す指標となります。

貸し倒れが多い場合、投資した資金を回収できないリスクが増します。

信頼できるプラットフォームはこれらの情報を透明に公開し、過去の実績を示すことで投資家の信頼を得ています。

ポイント2.過去に金融当局からの行政処分などを受けていない

金融当局からの行政処分を受けていないかどうかも、プラットフォーム選びの重要なポイントです。

金融当局からの行政処分を受けていないかどうかも、プラットフォーム選びの重要なポイントです。行政処分を受けているプラットフォームは、法令遵守や内部管理に問題がある可能性が高いため、投資家にとってリスクが高いと考えられます。

金融庁や消費者庁などの公式サイトで過去の行政処分履歴を確認できますので事前にチェックしておくと安心です。

ポイント3.融資先の名称が公開されている

融資先の名称が公開されているかどうかも重要なチェックポイントです。

融資先の名称が公開されているかどうかも重要なチェックポイントです。融資先が明確に公開されている場合、投資家はその企業やプロジェクトの信頼性を自分で調査することができます。

透明性が高いプラットフォームは、投資先の詳細情報を提供し、投資家がリスクを適切に評価できるようにしています。

ポイント4.運営会社が上場しているとより安心

上場企業が運営しているソーシャルレンディングサービスは、一定の信頼性と透明性を持っていることが期待できます。

上場企業は定期的な監査を受け、財務情報や経営情報を公開する義務があります。

投資家はプラットフォームの健全性を確認しやすくなるため、信頼感の担保につながります。

もし、もっと高い利回りで資産運用をしたいと考えているなら、国内最大級の不動産クラウドファンディング一括比較・検索サービス「ゴクラク」の活用がおすすめ

約120以上のサービスを一括で比較でき、ランキングや便利な機能を駆使して効率よく投資を始められます。

以下の記事では投資初心者の方向けに、不動産クラファンの仕組みや「ゴクラク」がおすすめな理由を紹介していますので、興味のある方はチェックしてみてください。

【こちらもチェック!】

貯金じゃ増えない、株は怖い…初心者でも安心して不動産クラファンを始めるなら「ゴクラク」そもそもソーシャルレンディングとは?魅力をおさらい

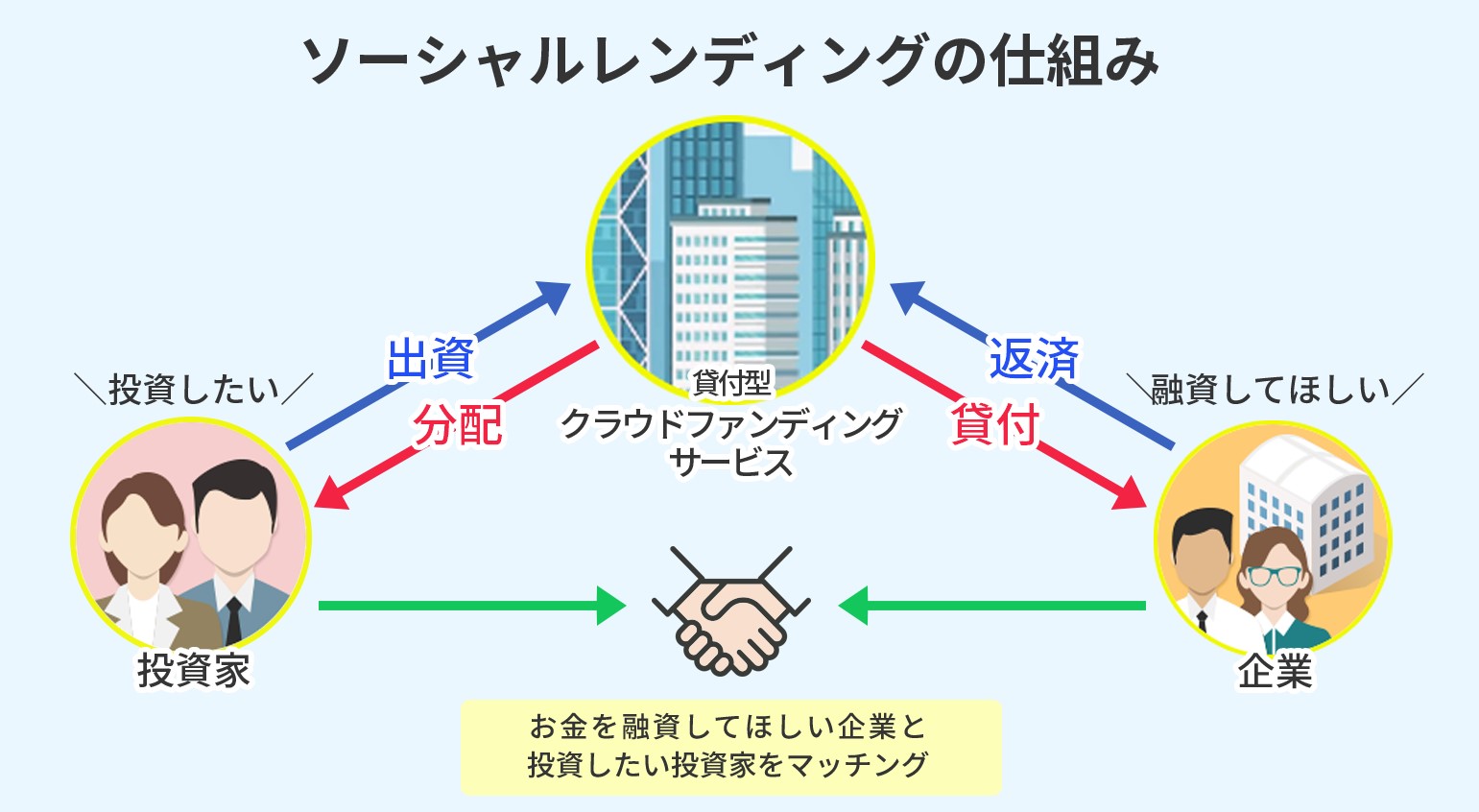

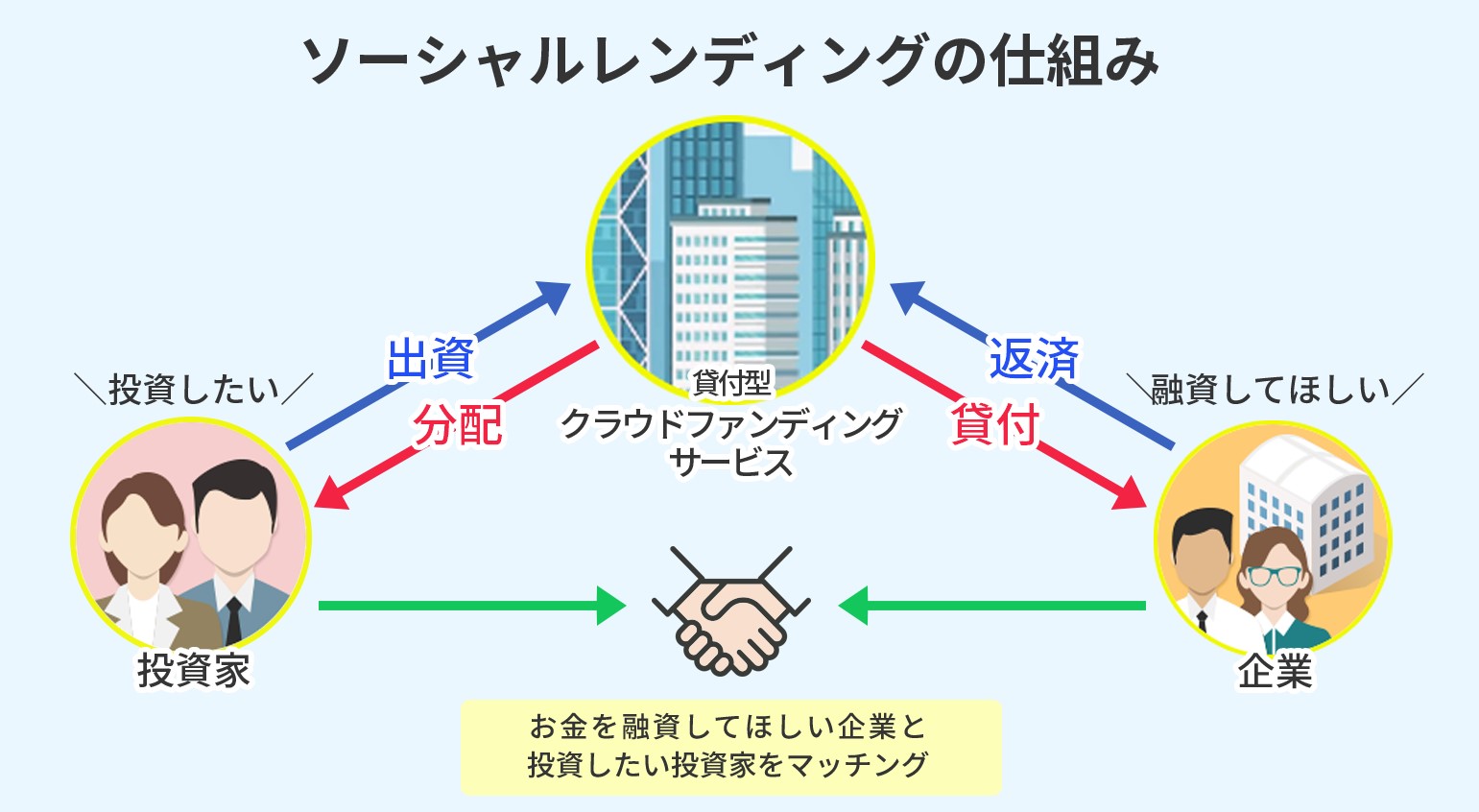

ソーシャルレンディング(融資型/貸付型 クラウドファンディング)は、インターネットを通じて投資家が企業などに融資を行う投資サービスです。

融資を受けた事業者はそのお金を使って事業を行い、利息をつけてお金を返済をします。

このときの利息を原資として、投資家へ出資した金額に応じて分配金が支払われます。

事業者としては、銀行などの金融機関では審査の通りにくい事業などでもソーシャルレンディングを用いることで融資を受けられる可能性が高まります。

そのため、新しい資金調達の手段としても注目を集めています。

ソーシャルレンディングの仕組み・流れ

ソーシャルレンディングの仕組み・流れは以下の通りです。

ソーシャルレンディングの仕組み・流れは以下の通りです。1.ソーシャルレンディング事業者が、企業や個人事業主から融資希望を受け付け、案件を募集します。

2.投資家は、ソーシャルレンディング事業者のWebサイトを通じて会員登録して案件を閲覧し、投資したい案件(ファンド)を選んで出資します。

3.ソーシャルレンディング事業者は、集まった資金を企業や個人事業主に融資します。

4.企業や個人事業主は、融資を受けた資金を事業運営に使い、一定期間後に元本と利息を返済します。5.投資家は、企業や個人事業主から返済された元本と利息を原資とした分配金を受け取ります。

ソーシャルレンディングの魅力・メリット

危ないといわれがちなソーシャルレンディングですが、大きな魅力もあります。メリットについてもあらためておさらいしておきましょう。

魅力1.少額から投資できる

ソーシャルレンディングの大きな魅力の一つは、少額から投資を始められる点です。

ソーシャルレンディングの大きな魅力の一つは、少額から投資を始められる点です。多くのプラットフォームでは1万円から投資が可能。

大きな金額を投じるのに心理的ハードルがある投資初心者や、余剰資金が限られている投資家でも参加しやすいのが特徴です。

1円から投資できる

少額から始めることで、投資のリスクを分散しやすく、複数の案件に投資することでリスクを軽減することができます。

例えば、「Funds(ファンズ)」や「AGクラウドファンディング」などのサービス事業者では、1円からの投資も可能です。

魅力2.高利回りが狙える

ソーシャルレンディングは、ほかの投資手段と比べても高い利回りを期待できる点が魅力です。

ソーシャルレンディングは、ほかの投資手段と比べても高い利回りを期待できる点が魅力です。多くのソーシャルレンディング案件では、年利換算で想定利回り3〜7%、場合によっては10%以上の利回りが提示されることもあります。

これは、低金利が続く銀行預金や国債と比べて非常に高いリターンであるといえます。

高利回りを狙えることは、特に安定的なインカムゲインを重視する投資家にとって大きな魅力となります。

魅力3.多様な案件に投資できる

ソーシャルレンディングでは、さまざまな種類のプロジェクトに投資する機会があります。

ソーシャルレンディングでは、さまざまな種類のプロジェクトに投資する機会があります。不動産事業はもっとも一般的ですが、それ以外にも飲食店の開業や再生可能エネルギープロジェクト、リゾート施設開発、海外事業などが含まれます。

このような対象事業の多様性により、投資家は自身の興味や投資戦略に応じて、さまざまな案件を選ぶことができます。

また、多様な案件に分散投資することで、ポートフォリオ全体のリスクを軽減させることもできます。

魅力4.社会貢献できる

ソーシャルレンディングは、社会貢献の一環としても注目されています。

ソーシャルレンディングは、社会貢献の一環としても注目されています。ソーシャルレンディング案件には、中小企業の資金調達や再生可能エネルギープロジェクトの資金提供などがあり、社会的に意義のあるプロジェクトに投資する機会が得られます。

投資家は自らの投資を通じて、金銭的なリターンだけでなく社会に貢献するという「対価」を得られます。

さらに、経済の活性化や持続可能な社会の実現に寄与することができます。

ソーシャルレンディングで危ない目に遭わないために

巷では、「ソーシャルレンディングは危ない」という声も上がっていますが、その大きな理由に複数の事業者が過去に起こした不祥事があります。ただし、こうした事業者の不祥事を受けて、金融庁は規制強化に動いています。

これにより、参入事業者の数は近年減ってきてはいますが、逆にいえば安全性の高い事業者が生き残った、とも考えられます。

サービスの黎明期と比較すると安心感は高まったといえるでしょう。

安心感は高まったが、必ず余剰資金で

また、投資家個人としても、投資にはこうしたリスクがつきものであることを心に止めておく必要があります。

生活に必要な資金まで投入するのではなく、あくまで余裕資金で運用を行うこと、特定ファンドに大金を入れずに分散投資を心がけることが重要です。

もし、もっと高い利回りで資産運用をしたいと考えているなら、国内最大級の不動産クラウドファンディング一括比較・検索サービス「ゴクラク」の活用がおすすめ

約120以上のサービスを一括で比較でき、ランキングや便利な機能を駆使して効率よく投資を始められます。

以下の記事では投資初心者の方向けに、不動産クラファンの仕組みや「ゴクラク」がおすすめな理由を紹介していますので、興味のある方はチェックしてみてください。

【こちらもチェック!】

貯金じゃ増えない、株は怖い…初心者でも安心して不動産クラファンを始めるなら「ゴクラク」