新野博信氏に取材!TECROWD/テクラウドは現地の経験とパイプが強み。モンゴル/カザフスタンが対象

公開日 2024/06/07

最終更新日 2025/10/26

当インタビューシリーズでは、そんなクラウドファンディング投資のサービス事業者に焦点を当て、“中の人”にサービス運営の裏側を伺っていきます。

※筆者はテクラウドに10万円投資しています。

(取材日:2024年5月24日)

|

新野 博信(しんの・ひろのぶ) TECRA株式会社 代表取締役社長 |

| 1968年生まれ。大学卒業後、約24年間にわたり、オリックス株式会社にて不動産ファイナンスやファイナンスリース、金融商品の販売等に従事。 その後、大手SPAチェーンにてBtoC営業等に携わった後、東証一部上場の不動産デベロッパーにて不動産特定共同事業の許認可取得や貸金業の許認可取得、および実務立ち上げ業務に従事する。 2021年3月、TECRA株式会社に入社し同4月に取締役に就任、「TECROWD」の事業責任者を務める。2024年4月、TECRA株式会社の代表取締役社長に就任。 |

テクラウドの実績の一部は以下の動画でチェックしてください。

TECROWD(テクラウド)とは?

「TECROWD」は、2021年にサービスを開始した不動産クラウドファンディングサービスです。

日本だけでなく、モンゴルやカザフスタン、スリランカといった海外の不動産に10万円から投資できます。

また全ファンドの平均で9%を超える高水準の利回りを特徴としています。

他サービスにないユニークなファンド展開とトップクラスの収益性の高さで投資家の注目を集め、今や業界屈指の人気サービスの1つとなっています。

テクラウドでは最大41,000円もらえるお得なキャンペーンを開催中です。

投資家の “警戒” から始まったTECROWD

ーー不動産クラウドファンディングサービス「TECROWD」をスタートしたきっかけについてお聞かせください。

もともとTECRA株式会社は、 2001年に前代表の今井が内装工事を中心とした事業を個人で起こしたものを2004年に法人化した会社です。

そこから徐々に一般工事、総合建築といったところまで広げていきました。

しかし、企業規模として見たときに、建築業の構造的な課題や価格競争の激化がありました。

同じ路線で大きな成長をしていくのは難しくなっていくだろうというのを感じていました。

そこで、それまでに培ってきた知見を生かした新しい事業を模索していた中で、不動産特定共同事業に目をつけ本格的に参入しようということになりました。

クラファンに伸びしろを感じた

ーー2024年4月に、今井前社長から新野社長へ代表交代がありました。背景についてお聞かせいただけますか?

建築をメインに行うかたわらで不動産クラウドファンディング事業をスタートしました。

そこで徐々に事業の軸足を不動産クラウドファンディングのほうに移していくことに。

前代表の専門は建築なのでクラウドファンディングについてはほぼタッチしておらず私が見ているような状況でした。

工事がすべて完了したことでバトンタッチ

当社は10月決算なのですが、前期・2023年10月まではまだ建築事業とクラウドファンディング事業が併存している状態でした。

それが前期までで仕掛り中だった工事がすべて完了したことで、ここからは専業の不動産クラウドファンディング事業者へシフトしていきましょうということになりました。

そこで私にバトンタッチしたという流れです。

ーー「TECROWD」は2021年にサービスをスタートして3年が経過しましたが、ここまでの所感・手応えをお聞かせください。

どの事業者さんも一緒かもしれませんが、「TECROWD」も最初は手探りでした。

それがいきなりモンゴルを対象にしたファンドを始めたとなれば、投資家の方からすれば「大丈夫?」という感じだったんじゃないかなと思います(苦笑)。

想定利回りは8%だったのですが、その高利回りがさらに怪しさを助長するみたいなところもあって、警戒された方もかなり多かったと思います。

今は、何億円という募集が数分で終了する

今でこそ、何億円という募集が数分で終了、ということも増えてきました。

当初は投資家の方の反応が何もわからない状態でした。

なので、ファンドの募集金額も1,000万円台、2,000万円台という小規模なものが多かったです。

でも、そういったファンドを一つひとつ、しっかりお約束した通りの利回りで配当させていただくということを続けました。

結果、「TECROWD大丈夫そうだぞ」という認識を少しずついただけるようになってきたという感じです。

そして、始めて1年半~2年くらいから徐々にファンドの規模を大きくしていって募集完了までの時間も早くなっていって……という感じでしたね。

そういう意味で、3年前から考えると今はまったく想像できないような状況で、ちょっと不思議な感覚はありますね。

\41,000円もらう/

好条件の物件を発掘できる中央アジアを軸に

おっしゃる通り、海外不動産というと、アジアなら東南アジアなどのイメージが強いと思います。

ただ、最近見ている限りでは、特に中国資本を中心に資金の流入が激しくどんどん値段が上がっており割高な状態が続いています。

東南アジアは仕入れ値が高い状態

結局、投資家のみなさんにとって一番魅力的なファンドは収益性の高いファンドだと思うのです。

しかし、東南アジアのように仕入れ値が高い状態だと、なかなか利回り的に面白いものが出しにくいというのが実情です。

競合がまったくないとはいいませんが、 東南アジアほど激しいものではありません。

そうなると比較的良好な条件で不動産を仕入れることができるというのが、まず1つの理由です。

利回りも高く出せるよう物件を選定

あとは、比較的仕入れ値が低い割に、仕入れ値に対して十分な価格で運用できます。

それは賃貸時にいただく賃料や売却する際の売却価格は、それなりの値段、一定以上のグレードのものを作って供給した場合です。

なので、あえて競合の少ない中央アジアをターゲットにしています。

現地の事業者とのつながりが大事

ーー日本に比べると土地勘もあまりない中で、物件選定などどのように進めているのでしょうか?

当社と密接に連携して事業を行っているパートナー企業がモンゴルにあります。

そこで、まさにモンゴルやカザフスタンといった中央アジア諸国を中心に不動産開発事業や金融事業を展開しています。

そのため、彼らと一緒にプロジェクトを進めることで、現地の情報も随時仕入れることができます。

特にモンゴルには馴染みがある

また、もともと当社もモンゴルでいわゆるコンストラクションマネジメントの部分で建築に関わっていました。

そのため、特にモンゴルには馴染みがあって理解している部分がありました。

「TECROWD」の最初の数件はモンゴルの案件を提供しました。

\41,000円もらう/

好立地のホテルで、良いお話に巡り合えた

ーー最新の62号・63号ファンドではスリランカの不動産が対象になっています。ここに着目した理由を教えてください。

その中で今回、スリランカの国際空港のほぼ敷地内といってもいいような好立地のホテルで、良いお話にたまたま巡り合えました。

これはもうぜひ事業化しようということでできあがったプロジェクトですね。

今回はマーケティングを行う中でのご縁がきっかけです。

現地の業者とのパイプがある

ーー特に新興国のような土地では、物件の取得や開発の進行に際しても日本とは勝手が違うのではと思います。

ーー通常では難しいポイントについてはどのようにクリアしているのでしょうか?

まさに、物件の仕入れから開発、その後のテナント付けや不動産の維持管理、さらに最後にどういうルートで売却するか。

ただ、先ほども申し上げたように、我々としては急にモンゴルなどの新興国に進出したわけではないです。

かなり前の段階から現地で不動産関連の事業を行っていた実績があります。

そのため当社は現地ならではの商習慣やプロジェクトの進め方についてもよく理解しています。

今では建築だけでなく、不動産クラウドファンディングとしてのプロジェクト進行についても経験や実績を重ねてきています。

物件の取得から運用、売却まで、当社と各パートナーとで、ほぼワンストップで進められるようになっています。

\41,000円もらう/

社会貢献性も両立させていく

ーー日本国内においては、福祉施設のプロジェクトが増えていますが、どういった狙いがあるのでしょうか?

TECRA株式会社では「新興国の暮らしに、きっかけを。日本に、他者貢献の幸せを。」をミッションに掲げています。

海外の新興国のインフラ整備に役立っていきますよといった、社会貢献性も両立させていくことを会社の1つの大きなテーマとしてやらせていただいています。

社会的に非常に需要の高いものとは?

もちろん、「日本に、他者貢献の幸せを。」とあるように、日本国内でも同様に行っています。

そして今、特に社会的に非常に需要の高いものの1つが障がい者の方向けのグループホームです。

東京では障がい者人口が約71万人にも上る一方で、受け入れ先であるグループホームの収容能力は1万人ちょっとしかない。

はっきりいって、まったく足りていないんですよね。

みんなが幸せになる構図を

こういった施設の供給を不動産クラウドファンディングを通して行うのは我々だからできることです。

投資家のみなさんにも自分が出資したお金がこういう障がい者の方たちの生活支援設備の充実につながるといった、

金銭的リターン以外の満足感にもつながっていけば、関わる人みんなが幸せになる構図をつくっていけるのではないかと考えています。

\41,000円もらう/

信頼感の醸成からリピーター獲得へ

ーー現在のユーザー層について教えてください。

年齢層でいうと、40代の方がもっとも多く、次いで30代、50代の方が多くなっていて、この30〜50代の方で全体の8割近くを占めています。

一般のお勤めの方、年収1,000万円以下の方がほとんどとなっています。

ーーユーザーあたりの投資金額はどれくらいですか?

約1年前の2023年4月は1人あたりの平均運用額が145万円だったのが、2024年4月には256万円に大きく増えています。

1度「TECROWD」に投資していただいた多くの方が、その後もリピーターとして戻ってきていただいています。

その際にはさらに大きな金額を投資してくださっているという結果ですね。

また、ファンド1本に対する平均投資単価もサービス開始当初で40万円くらいだったのが、今では100万円弱まで上がってきています。

案件の規模も大きくなっているので単純比較はできません。

しかし、サービス開始当初から小さな実績を積み重ねた結果として、徐々に信頼につなげられているのかなと感じています。

\41,000円もらう/

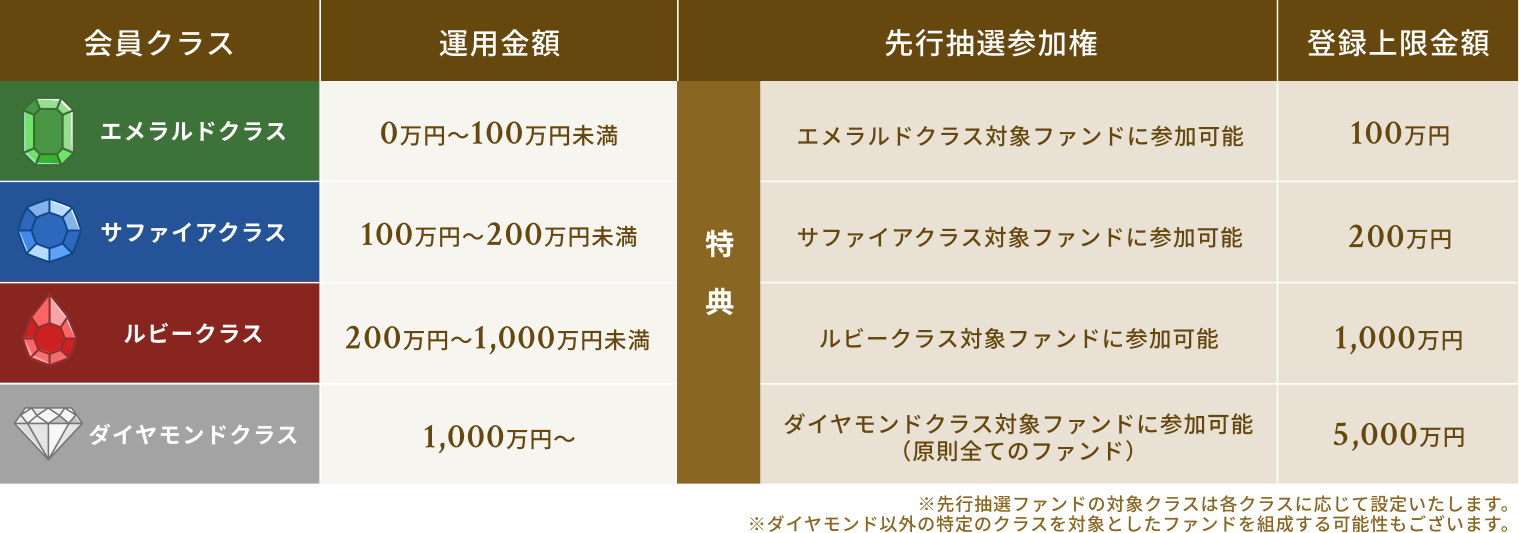

会員クラス制度で、先行抽選に参加できる

ーー今年から、独自の「会員クラス制度」がスタートしましたが、制度スタートの背景についてお聞かせください。

当初は募集枠が埋まるまで数日以上かかっていました。

そうなると、結局クリック合戦のようになってしまいます。

なかなか投資できないという方も増えてきてしまい、お叱りをいただくケースも出てきていました。

クラスに応じて先行抽選に参加できたり、応募の上限金額が増減する

サーバーのほうは増強することで改善しました。

結果、でどうしても慣れている人にスピードで負けてしまい投資できない、ということが起きてしまうんですよね。

これは「TECROWD」での運用金額に応じて4段階の会員クラスを設定させていただきました。

そのクラスに応じて先行抽選に参加できたり、応募の上限金額が増減したりするものです。

例えば2024年4月に募集した「60号ファンド」では、上位クラスである「ダイヤモンド」「ルビー」の会員を対象に先行抽選を実施しました。

ファンドによっては、すべてのクラスを対象に先行抽選を実施するものもありますし、すべて一般募集のものもあります。

このように、どれくらいの応募が来るかを事前に想定した上で、ファンドごとに柔軟に募集方法を変えられるようになりました。

「賛」だけでなく「否」の声もある

ーーここまでの実際のユーザーの反応はいかがですか?

さらに良いサービスにしていくにはネガティブなご意見にも引き続き耳を傾けていく必要があると感じています。

とはいうものの、100人中100人全員が納得できる仕組みというのはなかなか難しいと思います。

ですので、その中で少しでも多くの方が納得できるような仕組みを、引き続き模索していければと思っています。

累計調達額が200億円突破

ーー今年1月に累計調達額200億円突破のプレスリリースを出されています。

大型のファンドも増えていて今年中に300億円も見えてきそうですが、具体的な目標などがあればお聞かせください。

また、つい先日「62号ファンド」の募集をさせていただいたのですが、これで累計の数字で250億円間近まできました。

残る半期でさらに100億円程度の募集を乗せていくというところは目指していきたいところではあります。

魅力的で納得いただける案件を

そういった意味で、今期中、あるいは今年中に300~350億円くらいに乗せるところが1つの目安になるかなと思います。

何が何でもその金額の達成を目指すのかというとまったくそんなことはありません。

あくまで投資家のみなさんにとって魅力的で納得いただける案件を、しっかり厳選して提供していくのが大前提だと思っています。

\41,000円もらう/

多様なニーズに応える新型ファンドも登場予定

ーーその他、今後の展望や検討中の企画などあれば教えてください。

今後「TECROWD」でやろうと進めているのが「借入併用型」のファンドです。

借入併用型ファンドは資金調達の一部を銀行などの金融機関から借り入れるものです。

この部分については低い利息で借り入れられます。

つまり、より魅力的なファンドが提供できるようになります。

「対象物件変更型ファンド」の提供も検討

借入併用型ファンドについては、約款の変更に関する認可も取得しました。

あとは金融機関側との融資や返済に関する条件面の調整が進めば実際のファンド組成・提供までできそうかなという状態まできています。

そしてもう1つ、将来的に「対象物件変更型ファンド」の提供も検討しています。

安定的な利回りを長いスパンで得ることも可能に

ーー「対象物件変更型ファンド」とは具体的にどういったファンドなのでしょうか?

一般的なファンドは、特定の物件を投資対象としてファンドを組成しますよね。

それに対して、対象物件変更型ファンドは、ファンドの投資対象物件が複数あって、運用中にそのうちの1つの物件を売ります。

そして、また別の物件を組み入れて、というかたちでファンドの「中身」を変えながら運用できるファンドのことを指します。

適切なタイミングで対象物件を売ったり、また別の物件を入れたりできます。

安定的な利回りを非常に長いスパンで得ることも可能になります。

\41,000円もらう/

いろいろなファンドを提供していきたい

「TECROWD」の場合は海外の不動産も扱っています。

なので、海外の不動産を複数集めたファンドで中身を随時入れ替えていくのも面白いでしょう。

国内・国外織り交ぜたものもできるかもしれません。

こちらに関しても、あらためて許認可が必要になります。

なので、実際の提供はそのあとということになるかと思います。

なので、少しでもお応えできるような、いろいろなパターンのファンドを「TECROWD」で提供していければと思っています。

月に1~2本のファンドを提供中

ーー最後に、読者の方にあらためてメッセージをお願いします。

「TECROWD」は、おかげさまでサービス開始から3年で約200億円を達成。

3年半ちょっと経過した今月で約250億円という調達規模まで来れました。

あらためて深く感謝を申し上げたいと思います。

現在は月に1~2本のファンドを提供しているほか、1~2カ月ごとにオンラインセミナーも実施しています。

一定の収益性と安定性を兼ね備えた投資先を

もし「TECROWD」に少しでも興味を持っていただいた方は、Webサイトやセミナーなどを通じて、気軽にアクセスしていただけたらありがたいです。

預金や債券は収益面で面白くない、かといって株式は難しいし大きな値動きも怖い、といった方もいらっしゃると思います。

そういった方に対して、一定の収益性と安定性を兼ね備えた投資先として、選択肢の1つ、できれば大きな1つになっていければと思っています。

\41,000円もらう/

「複数の事業者を比較してできるだけ安全な投資をしたい」「他の投資家の口コミを見てみたい」と考えているなら、国内最大級の不動産クラウドファンディング一括比較・検索サービス「ゴクラク」の活用がおすすめ。

約120以上のサービスを一括で比較でき、ランキングや便利な機能を駆使して効率よく投資を始められます。

以下の記事では「ゴクラク」の魅力を徹底的に解説していますので、興味のある方はチェックしてみてください。