音楽著作権ファンドとは?投資の仕組みやメリット・デメリットを解説

公開日 2024/01/12

最終更新日 2025/12/21

個人投資家でも音楽著作権ファンドに出資できるケースも増加中です。

そこで今回は音楽著作権ファンドの仕組みやメリット・デメリットについて解説します。

- ・音楽著作権ファンドとは、音楽の著作権に投資し、投資家に権利収入を原資とした収益を分配する

- ・安定した利回りが期待できる

- ・長期にわたって収益が期待できる

- ・音楽好きでないと投資判断が難しい

- ・上場企業も音楽ファンドに出資中

>>トラックファンドは節税効果が狙える投資商品。仕組みや利回りを解説

音楽著作権ファンドのようなものには、介護事業に投資する「みんなで福祉」もあります。

こちらでは年利12%を掲げていて、高利回りな投資となっています。

音楽著作権ファンドとは

音楽著作権ファンドとは、アーティストが出版した音楽の著作権に投資し、投資家に権利収入を原資とした収益を分配するファンドです。この際に取引されるのが、小口化された著作権です。

例えば「特定の楽曲に関する印税を〇〇年間受け取れる権利」を1口〇〇円、という形式で販売し、購入者(投資家)は投資口数に応じた印税を受け取る、というものです。

著作権と聞くとアーティストを保護するための決まりというイメージがあり、投資となかなか結びつかないかもしれません。

現在ストリーミング配信や音楽サブスクリプション、NFTでのデータ原盤販売など音楽著作権をめぐるビジネスは盛り上がっており、投資商品としても注目されています。

音楽著作権ファンドの仕組み

音楽著作権ファンドの仕組みを理解するには、まずは著作権料がどのようにアーティストに入るのか理解する必要があります。アーティストが楽曲をリリースすると、CD・レコードとして販売したり、サブスクリプションサービスで配信したり、各所でBGMやテーマソングとして使われたりします。

楽曲の配信や使用には料金が発生するので、流れるたびに使用者から著作権料が音楽著作権管理団体に支払われます。

またCDも音楽を使ったコンテンツ販売ということになるので、販売者は音楽著作権管理団体に使用料を払います。

日本において音楽著作権管理を行っている団体が「JASRAC(ジャスラック)」です。

著作権料に係るお金の流れ

JASRACに支払われる著作権料のうち、5~25%が手数料としてJASRACが徴収し、残りがアーティスト(著作権者)に支払われます。これが一般的な著作権料のお金の流れです。

音楽著作権ファンドに出資をすることで、従来であればアーティストに入っていた著作権料の一部を出資額に応じて配当として受け取ることができます。

音楽著作権ファンドの出資金の流れ

音楽著作権ファンドへの出資金はアーティストに渡ります。そのため、アーティスト側としては本来数十年にわたり支払われる著作権料を、出資を受ける形で先にまとめて資産化できるというメリットがあります。

そして、集めたお金を新作の制作費やツアー、イベントの予算などに充てることが可能になり、活動の幅が広がります。

特にここ数年はコロナ禍でライブイベント等の収益がダウンしたケースが多発しました。

そのため、当面の活動費を得るために著作権ファンドを活用するアーティストが増えてきています。

音楽著作権ファンドに投資するメリット

音楽著作権ファンドは業界の華やかなイメージとは逆に堅実な投資先であることで人気を集めています。音楽著作権ファンドに投資するメリットをまとめました。

メリット1.安定した利回りが期待できる

音楽著作権ファンドで扱われるアーティストや作品は、基本的に著名アーティストや定番化しているような作品です。

音楽著作権ファンドで扱われるアーティストや作品は、基本的に著名アーティストや定番化しているような作品です。著作権料は楽曲が再生されるほど発生していきますし、それが長い期間続くほど優秀な投資商品と考えることができます。

つまり街中でよく耳にするアーティストや、BGM等でよく使われる楽曲が音楽著作権ファンドでは扱われやすく、安定した利回りに期待できるというわけです。

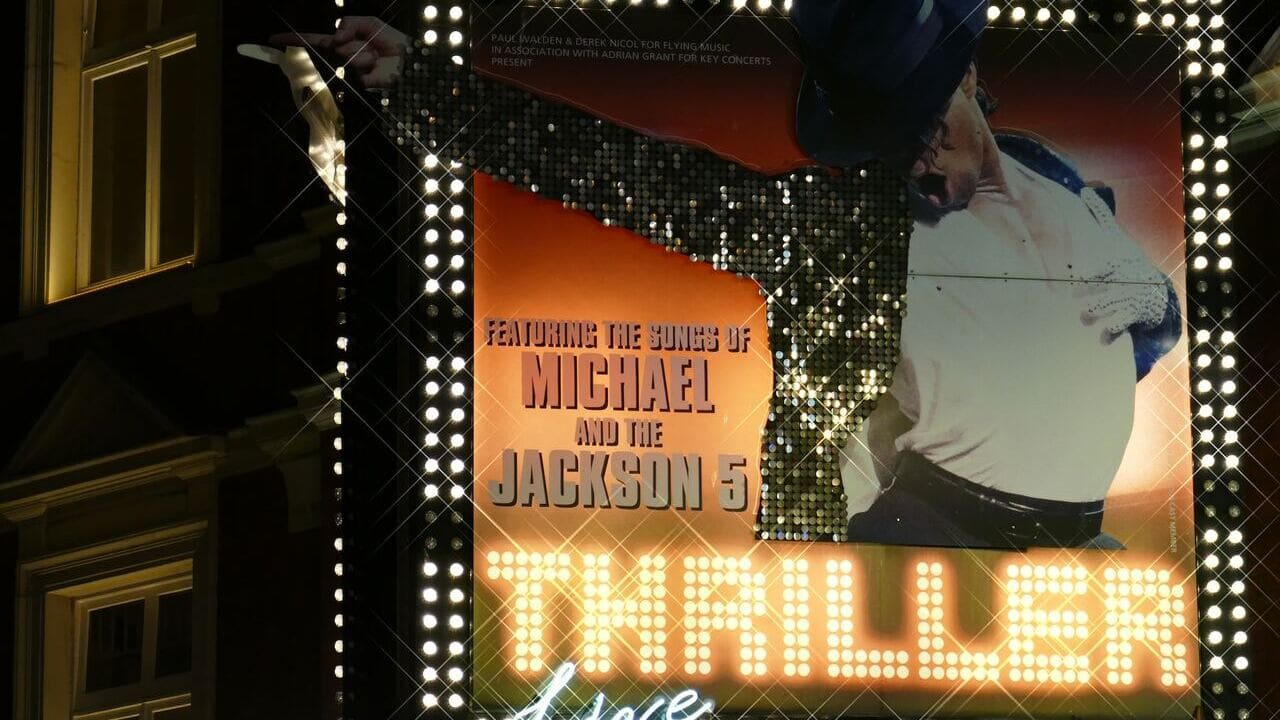

例えば、2023年2月、マイケル・ジャクソンの遺産管理財団が全楽曲の権利の5割を約1200億円(当時の為替レートで算出)で売却したことがニュースになりました。

マイケル・ジャクソンの楽曲であればほぼ確実に今後数十年に渡り、あらゆるところで流れたりカバーされることが予測できます。

そのため、投資商品として非常に魅力的といえるでしょう。

最近では若手のアーティストの資金調達のために、アーティストの卵の支援的なファンドも見られるようになりました。

あくまで投資商品として高い評価が得られる主軸は著名なアーティストです。

メリット2.長期にわたって収益が期待できる

著作権の有効期間は、著作権者が作品を制作してから著作権者の死後70年までと定められています。例えば20歳のときに作曲した楽曲がありアーティストが80歳まで生きたと仮定します。

【 80 - 20 + 70 = 130 】年間、著作権は有効であり続ける計算です。

仮に投資する著作権に期限が定められていない場合、投資商品として見たときにこれほど息の長いものは珍しいです。

もしその楽曲が長期にわたり再生やカバーされ続けた場合、利回りが配当される期間も非常に長くなります。

メリット3.景気に左右されず暴落が起きにくい

音楽は日常的に使われるものであり、景気の影響を受けにくいという特徴があります。そのため、リスクヘッジとして資産を逃がす投資先という使い方も可能です。

また暴落しにくい一方、何かの拍子で再生数が上振れすることは起こり得るため、ときには高配当に期待を持つこともできます。

音楽著作権ファンドに投資するデメリット

音楽著作権ファンドのデメリットは収益だけを見てしまうと他と比べて弱いということはいえるかもしれません。音楽著作権ファンドに投資するデメリットをまとめました。

デメリット1.短期で大きな利鞘を狙うのには向いていない

例えばサブスクリプションであれば1再生あたり0.3円というようなミクロなカウントで著作権料が発生します。

そのため、安定はしていますが地味にコツコツとといった色が強いでしょう。

投資商品として派手に運用したいという方には向いていません。

デメリット2.音楽好きでないと投資判断が難しい

株式や不動産、暗号資産のような投資商品と完全に同列に見てしまうと、収益という観点から魅力が感じづらいかもしれません。また、そもそも音楽自体にまったく興味がないと、どのファンドに期待できるのかがよくわからないということになります。

音楽著作権ファンドの事例

国内の音楽著作権ファンドの事例としては、株式会社ロイヤリティバンクの「Royalty Bank MARKETPLACE」が挙げられます。こちらは日本初の音楽著作権ファンドとして、ジャズ・ギタリスト渡辺香津美氏の音楽著作権印税の分配請求権を販売。

渡辺香津美が作曲した主要な楽曲50曲に関する、上場以降10年間にわたる権利販売という趣旨で商品を設置しています。

インタラクティブ配信に関する使用料、演奏等に関する権利使用料・私的録音補償金、放送等に関する権利使用料、録音・出版・貸与に関する権利使用料の4つから出資先を選ぶことができます。

それぞれの収入の45%が出資者に分配されるということです。

また、同サービスではセカンダリ取引も行われています。

一度購入した印税分配請求権を他人に譲渡したり、反対に権利を保有する人から購入したりすることも可能になっています。

将来的に市場が活性化することで、この取引によるキャピタルゲインが発生する可能性もあります。

音楽著作権ファンドは安定した投資として魅力

音楽著作権ファンドについて詳しく解説しました。これまで音楽著作権は投資ファンドが自社で購入し収益を上げることがほとんどでした。

紹介した事例のように個人の投資家が出資できるケースも少しずつ増えてきています。

音楽好きの人は趣味と実益を兼ねて検討してみるのもおもしろいかもしれません。

「複数の事業者を比較してできるだけ安全な投資をしたい」「他の投資家の口コミを見てみたい」と考えているなら、国内最大級の不動産クラウドファンディング一括比較・検索サービス「ゴクラク」の活用がおすすめ。

約120以上のサービスを一括で比較でき、ランキングや便利な機能を駆使して効率よく投資を始められます。

以下の記事では「ゴクラク」の魅力を徹底的に解説していますので、興味のある方はチェックしてみてください。