宿泊施設や地方とのつながりを感じるファンドを目指す『たびやどファンド』の募集を開始。ホワイト・ベアーファミリーインタビュー

公開日 2025/08/04

最終更新日 2025/08/04

少額から投資でき、運用に手間がかからないことなどから、不動産クラウドファンディングに注目が集まっています。

サービスに参入する事業者も年々増えており、更なる市場拡大も期待されています。

当インタビューシリーズでは、そんな不動産クラウドファンディングのサービス事業者に焦点を当て、“中の人”にサービス運営の裏側を伺っていきます。

今回は8月1日から『たびやどファンド』の募集を始めた、株式会社ホワイト・ベアーファミリーの代表取締役・近藤康生(こんどう・やすお)氏にお話を伺いました。

(取材日2025年7月18日)

『たびやどファンド』とは

『たびやどファンド』は大阪に本社を置き観光事業を展開する株式会社ホワイト・ベアーファミリーが手掛ける不動産クラウドファンディングです。

2025年8月1日から初となるファンドの募集を行っています。

観光事業を手掛ける企業が募集する、ユニークな不動産クラウドファンディングとして、注目を集めています。

株式会社ホワイト・ベアーファミリーについて

---本日はよろしくお願いします。

---最初に、8月1日から『たびやどファンド』の募集を開始した株式会社ホワイト・ベアーファミリーについて、沿革や事業内容などを教えてください。

私は大学2年生の頃から大阪で大学生向けのスキーツアーの企画を行っており、大学卒業後もそのまま仲間とともにスキーツアーの企画を続けました。

卒業して3年後の1981年に法人化して、企業として事業を始めています。

旅行仲介事業者として40年以上事業を展開する中で、インターネットに対する取り組みを業界で早期に着手するなど、旅行のDX化やインターネットの集客ノウハウに蓄積があります。

ただし、旅行仲介のみでは事業は安定しないと感じ、2002年に宿泊事業を開始しました。

最盛期には40件のホテルを運営していましたが、コロナ禍の中でホテル事業を中心に経営が悪化し、2020年に民事再生法の適用を申請しています。

---民事再生法適用申請後、現在までどのような経緯をたどられたのでしょうか?

民事再生法の適用を申請した後、宿泊事業の売却や債務整理などを行いました。

旅行事業は仕入先の一部にご迷惑をおかけしましたが、旅行者の方にはご迷惑をおかけすることなく、2年で再建を果たしました。

その後、2021年に不動産事業へ参入し、2024年には宿泊事業に再参入して現在に至っています。

---現在の売上規模や部門別の売上比率はどれくらいでしょうか?

前期の売上高は約38億円です。

旅行仲介事業が30億円超、宿泊事業が約5億円、不動産事業が約1億円の売上構成で、旅行仲介が中核の観光事業をドメインとする企業グループとなっています。

8月1日から募集を開始した『たびやどファンド』について

---株式会社ホワイト・ベアーファミリーが手掛ける不動産クラウドファンディング『たびやどファンド』の、最初のファンドが8月1日から募集を開始しています。

---不動産クラウドファンディング事業開始の経緯や背景を教えてください。

コロナ禍の影響により当社は民事再生をへて再出発しましたが、コロナ禍は地方の宿泊施設にも大きな影響を与えました。

現在コロナ禍の影響は一巡したものの、地方の宿泊施設は勝ち組と負け組がハッキリと分かれました。

海外からの観光客は増えたものの、海外顧客の獲得には海外のOTA(Online Travel Agency:ネット旅行代理店)への掲載や近年はSNS運用などの集客ノウハウが欠かせません。

しかし、個人経営の宿泊施設でそれらを行うには限界があります。

また地方には古い施設も多く、改装が欠かせないものの充分に投資できていません。

これらから、人気の地域であっても大手資本と個人経営の施設で明暗が分かれています。

企業経営には人・モノ・金が欠かせません。

地方にあるよいモノ(宿泊施設)に対して、クラウドファンディングの資金で改装ができれば、人の面では旅行会社として当社は集客が得意なので、宿泊施設の再生に留まらず、その地域に人が集まり地域再生もできると考えました。

当社のファンドは、宿泊施設による観光型の地域再生ファンドとの位置付けです。

---ホテル型REITやホテル型の不動産クラウドファンディングが既にありますが、相当性格が違うということでしょうか?

そうですね、ビジネスホテルなどを保有する不動産クラウドファンディングもありますが、当社は観光事業者として、ファンドの資金を用いて地方の宿泊施設の再生を手掛けます。

ファンドの資金で物件取得とリフォームを行い、宿泊客が多く訪れる施設へと再生し、地域に人が集まることで地域再生にまでつなげる考えです。

---自己資金などで行わず、ファンドで宿泊施設の再生を行う理由はありますか?

コロナ禍前から、地方の宿泊施設の開発は資金調達のハードルが高い、という課題があります。

地方の宿泊施設は優良な立地の物件であっても、銀行の融資が付きにくいのです。

また物件の価格が安い場合でも、その後の改装には一定のコストが掛かります。

当社自体も民事再生をへた企業で、まだそれ程体力はありません。

ファンドにより投資家の資金を活用して、地方の優良物件を取得・改装することで、宿泊施設に人が集まるようになれば地域活性化も可能ですし、投資家が施設のファンとなることも期待できます。

8月から募集を始めた2つのファンドの内容について

---現在募集中のファンドは御社としては初の募集となりますが、ファンドの内容を教えてください。

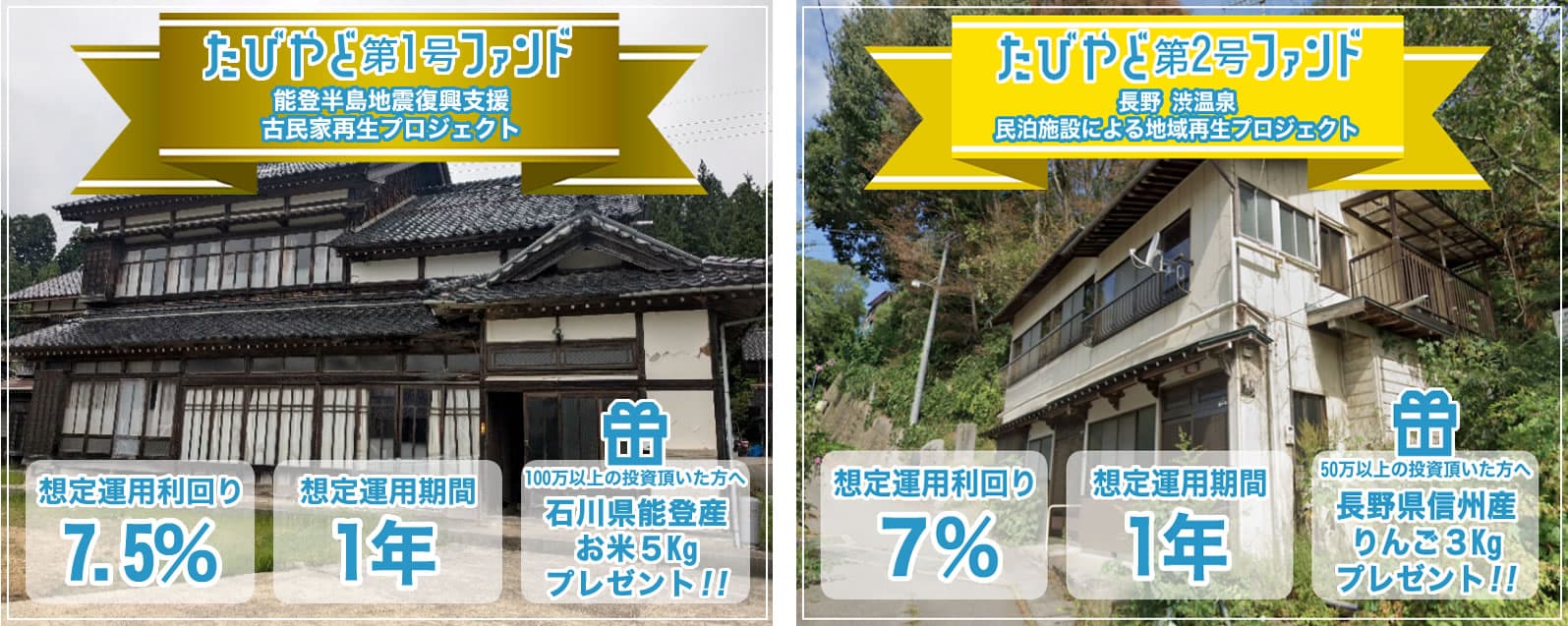

2つのファンドを募集しています。

1つ目は能登半島の古民家を改装して旅館にするファンドです。

8,000万円のファンドで期間1年、想定利回りは7.5%としています。

2024年1月に能登半島地震が発生した後、現地では今年の秋で倒壊した建物などの解体が一段落します。

そして秋から、様々な施設の建設などが始まるものの、現地を訪れる職人の宿や食堂が全く足りていません。

解体に比べ、建物の建設にははるかに多くの職人が必要です。

現地には大きな古民家が多く、買い取った古民家を12部屋の1泊2食付きの旅館として12月頃にオープンさせる計画です。

---職人需要だけの物件となるのでしょうか?

2~3年は復興の職人需要をメインに考えていますが、その後の観光需要にも対応できるように改装します。

有名な輪島の朝市もまだ更地で再開されておらず、現地は観光できる状態ではありません。

その中で復興関係者の宿泊施設が全く足りておらず、関係者は金沢に宿泊して、渋滞すると2時間以上かけて現地に出ている状態です。

大きな古民家は現地に複数あり、初回をモデルケースに2号以降のファンドも含め、5棟程度の運営を手掛けたいと考えています。

---もう1つのファンドの内容を教えてください。

もう1つのファンドは長野県渋温泉の民泊施設のファンドです。

1,500万円のファンドで期間1年、想定利回り7%です。

当社グループが運営する渋温泉の「小石屋旅館」に隣接する既に営業中の施設であり、実績ある施設をファンドが改装して保有する形となります。

---集客面は問題ありませんか?

渋温泉は猿が温泉に入るスノーモンキーを見られる温泉として世界的に有名であり、冬はインバウンドの聖地となっています。

売上の大半は冬に計上されますが、外国人に大人気の温泉街にある施設なので、集客面は問題ありません。

---1年満期のファンドですが、ファンド満期後の対応はどのような予定でしょうか?

再度のファンド募集などを考えています。

渋温泉に近い志賀高原で宿泊施設の再生を検討しており、2号ファンドは渋温泉と志賀温泉の物件のセットのファンドになる可能性もあります。

外国人観光客は、渋温泉で猿を見るのと志賀高原のスキーをセットにして訪問するのが定番であり、渋温泉と志賀高原で複数の宿泊施設の再生を手掛けたいと考えています。

ファンド運営の考え方、投資家とは運用及び観光で長期に付き合える関係を目指したい

---初回の2つのファンド以降について、募集の計画はありますか?

当社は長野県・能登半島(石川県)・熊本県で宿泊施設の再生を手掛けています。

初回のファンドで長野県と能登半島の物件の募集を行いますが、両地域では継続的に物件の取得とファンド募集を行う予定です。

更に熊本県の物件でも、ファンドの組成を計画しています。

---投資家に対する特典などは考えておられるのでしょうか?

能登半島の物件のファンドの大口出資者には、能登半島のお米を5kgプレゼントする予定でいます。

また、長野県渋温泉の物件ファンドは、長野県信州産のりんごを3kgプレゼントする予定です。

他にも、当社旅行サービスの利用特典や株主優待のような宿泊チケットなども検討中です。

投資家の方には当社のファンドに出資することで、金銭的なリターンのみならず、投資先の物件や地域との繋がりを感じていただきたいと考えています。

ファンドが保有する施設にも、是非泊まりに来ていただきたいですね。

ファンドなのでリターンでお応えすることはもちろん、ファンドの宿泊施設のリピーターにもなってもらえるような、運用面と観光面の両面で投資家とは長期にお付き合いできる関係を目指しています。

5~10億円のファンド組成が目標、今後の事業展開について

---ファンド事業の今後の展開について、どのような計画をお持ちでしょうか?

8月から募集のファンドは初回のファンドです。

初回のファンドで得られる知見を、次回以降のファンド募集に活かしたいと考えています。

そして、早期に5億円や10億円規模でのファンド組成を目指したいですね。

---規模拡大の際に御社のリソースやノウハウは大丈夫でしょうか?

民事再生の前、当社は40の宿泊施設運営を行っていました。

宿泊施設の運営は、様々なノウハウが蓄積されており、複数施設の運営も対応可能です。

当面は地方の宿泊施設再生を中心に展開しますが、将来的には東京・大阪・京都の都市部の比較的規模の大きなホテルの取得及び運営にもチャレンジしたいと考えています。

---ファンドの組成には宿泊施設の取得が欠かせませんが、どのように物件は調達される予定でしょうか?

M&Aが多くなると思います。

地方には後継者不在の施設、個人経営で改装したくても資金がない施設、金融機関への返済が滞っている施設などが多くあり、投資すれば再建できるポテンシャルを持つ施設が少なくありません。

それらの物件は安く取得できますが、安く買うだけではバリューは出ません。

物件自体は安くても、再生のための改装には多額の資金が必要です。

そのため、ファンドでの資金調達は欠かせません。

ただし逆に言えば、資金調達さえできれば再生できる施設は多いと言えます。

---最後に読者の方に一言お願いします。

当社の『たびやどファンド』は、宿泊施設再生型で観光事業者が手掛ける、クラウドファンディング業界では珍しいファンドです。

投資家の方にリターンを得ていただきながら、ファンドを通じて宿泊施設や地方との繋がりが実感できるファンドを目指しています。

観光事業者が手掛けるファンドとして、利回りだけではなく、何かと楽しめるファンドにしたいと考えています。

投資だけではなく、宿泊や観光でもリピートできるようなファンドを目指しており、長く付き合えるファンドとしてご期待ください。