SBIと楽天証券を比較!つみたてNISAや手数料、ポイント、クレカ積立の違いは?

公開日 2025/11/11

最終更新日 2026/01/05

つみたてNISAを始めようと思ったとき、多くの人が迷うのが

「SBI証券と楽天証券のどちらを選ぶべきか」という点です。

【こちらもチェック!】

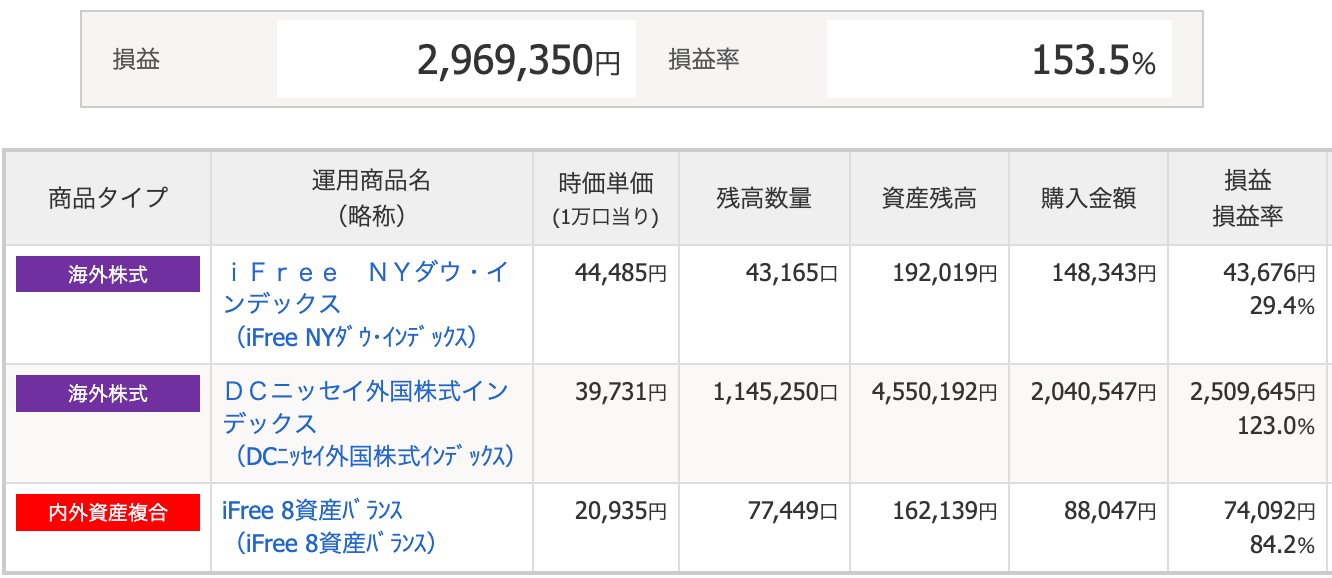

>> 比較!SBI証券と楽天証券は使い分けて併用すべき?初心者におすすめはどっち?どちらも人気の大手ネット証券(以下、筆者のSBI証券での積立投資の結果)

手数料やポイント還元、クレカ積立、アプリの使いやすさなどで高く評価されています。

しかし実際には、同じ「無料」や「ポイント還元」でも条件や仕組みが細かく異なります。

選び方によって将来のリターンや使い勝手が変わってきます。

この記事では、最新の制度・公式情報をもとに、SBI証券と楽天証券のつみたてNISAを徹底比較。

手数料・ポイント・クレカ積立だけでなく、アプリの操作性やセキュリティまで網羅的に解説します。

初めてNISA口座を開設する人はもちろん、すでに投資を始めている人にも参考になる内容です。

【こちらもチェック!】

>> 有料の四季報オンラインを無料で読む方法!SBI証券や楽天で読める?- ・楽天=楽天経済圏&SPU活用、SBI=カード戦略で高還元を狙いやすい

- ・NISA内売買手数料は両社ほぼ無料、差はポイント設計・対応商品・ツール

- ・クレカ積立:SBI×三井住友はカード/実績で高還元可、楽天はカード種別で最大2%等

- ・保有ポイント:SBIはVポイント/Ponta等を選択可、楽天はSPUで買物倍率UP

以下、SBIと楽天証券に加えておすすめの証券会社。

| サービス名と運営会社 | 特典内容(すべて無料でお得) | 公式リンク |

|---|---|---|

|

松井証券株式会社 |

無料の口座開設で2,000ポイントもらえます。 |

👉 公式サイトを見る |

|

GMOクリック証券株式会社 |

無料の口座開設で3,000円もらえます。 |

👉 公式サイトを見る |

無料で3000円もらえるキャンペーンがお得なGMOクリック証券もおすすめ。

\お得キャンペーンを知る/無料の口座開設でもらえてお得で、期間限定なので、以下の公式サイトを見ておきましょう。

まず結論:用途別のおすすめ

ここでは最初に、よくあるニーズ別の結論を簡潔に提示します。

ポイント重視で「楽天経済圏」を活かしたいなら、楽天証券のクレカ積立(最大2%)+SPU連動を軸に設計しやすいです。

カード種別や年間利用額で高還元を狙いたいなら、SBI証券×三井住友カードの組み合わせで最大級の還元率を狙えます。

いずれもNISA内の売買手数料は無料化されているため、差は「ポイント設計+対応商品・ツール」で決まります。

【こちらもチェック!】

>> クレカ積立のポイント還元率で比較|NISA対応のおすすめネット証券は?新NISA(つみたて投資枠)の基礎:枠・期間・対象

比較の前提となる制度を短くおさらいします。

NISAの年間上限はつみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円の合計360万円。

生涯の非課税保有限度額は1,800万円です。

非課税保有期間は無期限で、制度自体も恒久化され、長期・積立・分散投資に適します。

【こちらもチェック!】

>> 楽天証券でつみたてNISAはやめたほうがいい?評判やデメリットも調査手数料比較:国内株・米国株・海外ETF・投資信託

つみたてNISAのコストは「売買手数料」と「投資信託の信託報酬」に大別されます。

下表は売買時の主要コスト(NISA内)と為替に関する取扱いの概要です。

| 項目 | SBI証券 | 楽天証券 |

|---|---|---|

| 国内株式(現物・単元未満株含む)の売買手数料(NISA) | 無料(条件あり) | 無料 |

| 米国株式・海外ETFの売買手数料(NISA) | 無料 | 無料 |

| 投資信託の購入・売却手数料 | 無料(ノーロード中心) | 無料(ノーロード中心) |

| 米ドル/円の為替手数料 | 0銭(スプレッドは別) | 0銭(スプレッドは別) |

| 信託報酬(運用管理費用・年率) | ファンドごとに異なる(低コスト指数ファンドで概ね0.05~0.10%台が目安) | ファンドごとに異なる(低コスト指数ファンドで概ね0.05~0.10%台が目安) |

投資信託の信託報酬は長期の成績に影響する“実質コスト”なので、指数連動の低コスト商品を選ぶと良いです。

【こちらもチェック!】

>> ポイント投資のおすすめ証券会社は?やり方や人気銘柄ランキングも紹介ポイント比較:保有ポイント(残高)と経済圏連動

つみたて投資枠では「保有で貯まるポイント」と「決済で貯まるポイント」を分けて考えます。

下表は“保有に応じてもらえる”ポイントプログラムの概要です。

| 種類 | SBI証券(投信マイレージ) | 楽天証券(投信残高ポイント) |

|---|---|---|

| 付与の考え方 | 月間平均残高に年率で付与(通常0.10~0.20%等/銘柄で個別設定あり) | 対象ファンドの残高に年率で付与(例:楽天・プラスシリーズで0.017~0.05%等) |

| 選べるポイント | メインポイントをVポイント・d・Ponta・JALマイル・PayPay等から選択可 | 楽天ポイント(通常ポイント中心) |

| 経済圏との連動 | Vポイント投資/カード連携などで再投資設計が可能 | 楽天市場のSPUで+倍率(条件達成で+最大1倍) |

楽天はSPUで「投信積立3万円以上」等の条件達成時に楽天市場の買い物ポイント倍率が上がるのが特徴です。

SBIはメインポイントを選べる柔軟性が高く、Vポイント投資との相性が良いのが強みです。

【こちらもチェック!】

>> 金利0.21%?SBIハイブリッド預金の評判や改悪履歴、デメリットを解説クレカ積立(つみたて投資枠対応)の比較:還元率と使い勝手

この章では、SBI証券と楽天証券のクレジットカード積立を、上限、仕組み、還元率の順に整理します。

いずれもNISAのつみたて投資枠で利用でき、毎月の自動積立で決済ポイントを獲得できます。

【こちらもチェック!】

>> 【クレカ積立できる証券会社を比較】おすすめは?投資信託の即売りも解説大事なのは「月額上限」「対象カード」「判定条件(年間利用額など)」の3つです。

| 項目 | SBI証券 × 三井住友カード | 楽天証券 × 楽天カード |

|---|---|---|

| 月額上限 | 10万円 | 10万円 |

| 基本の仕組み | カード種別と条件に応じてVポイントを進呈。 | カード種別と対象ファンドの手数料などで還元率を判定。 |

| 還元率レンジ(代表) | Visa Infinite:最大4.0%。 プラチナプリファード:最大3.0%。 プラチナ:最大2.0%。 ゴールド系:最大1.0%。 それ以外:最大0.5%。 | 概ね0.5~1.0%(対象ファンドとカード種別で決定)。 |

| 設計のコツ | ハイランクカードほど上限が高く、年間利用額等の条件で還元が変動する。 | 対象ファンドの区分とカード種別を先に確認し、SPUや楽天キャッシュと組み合わせてシンプルに積み上げる。 |

どちらも「対象ファンドの手数料」や「カード種別・条件」によってポイント還元率が変わる点に注意してください。

家族カードの扱い、積立設定の締切日、ポイント進呈タイミングなどは必ず最新の公式ページで確認しましょう。

IPO、PTS夜間取引、買える米国株、四季報の有無でも比較

【こちらもチェック!】

>> IPOが当たりやすいおすすめ証券会社は?主幹事・抽選方式などで比較【初心者向け】【こちらもチェック!】

>> PTS夜間取引できるおすすめ証券会社を比較!メリット・デメリットも紹介【こちらもチェック!】

>> SCHDどこで買える?SBI、楽天など取り扱い証券会社や配当利回りを解説NISAでのファンド例と信託報酬の目安(2025年時点)

信託報酬は“投資信託ごと”に異なるため、使う商品に合わせて確認が必須です。

低コストの全世界株式・米国株式インデックスでは、概ね年0.05~0.10%台が現在の主流です。

- 例:楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(信託報酬0.0561%)

- 例:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)など各社の低コスト指数ファンド

迷ったら「長期・積立・分散」に合うインデックスファンドから検討し、為替なども含めた実質コストで比較しましょう。

無料で2000円分もらえてお得!上場企業のキャンペーンを知る

無料で稼げてお得なものだと、以下の口座開設キャンペーンがあります。

上場企業の運営するクリアルでは、無料の口座開設で2000円のAmazonギフト券をもらえます。

\上場企業から無料で2000円分もらう/

投資する必要はなく、本人確認し、投資家登録まで完了させると、無料でもらえてお得です。

\筆者も無料で2000円分もらえた/

終了時期は未定なので、気になる方は以下の公式サイトを見ておきましょう。

他のおすすめNISA証券口座

この章では、SBI証券・楽天証券以外の候補となるネット証券を紹介し、それぞれの強みを整理します。

ポイント連携やクレカ積立の条件は更新されるため、申込前に公式の最新情報を確認することをおすすめします。

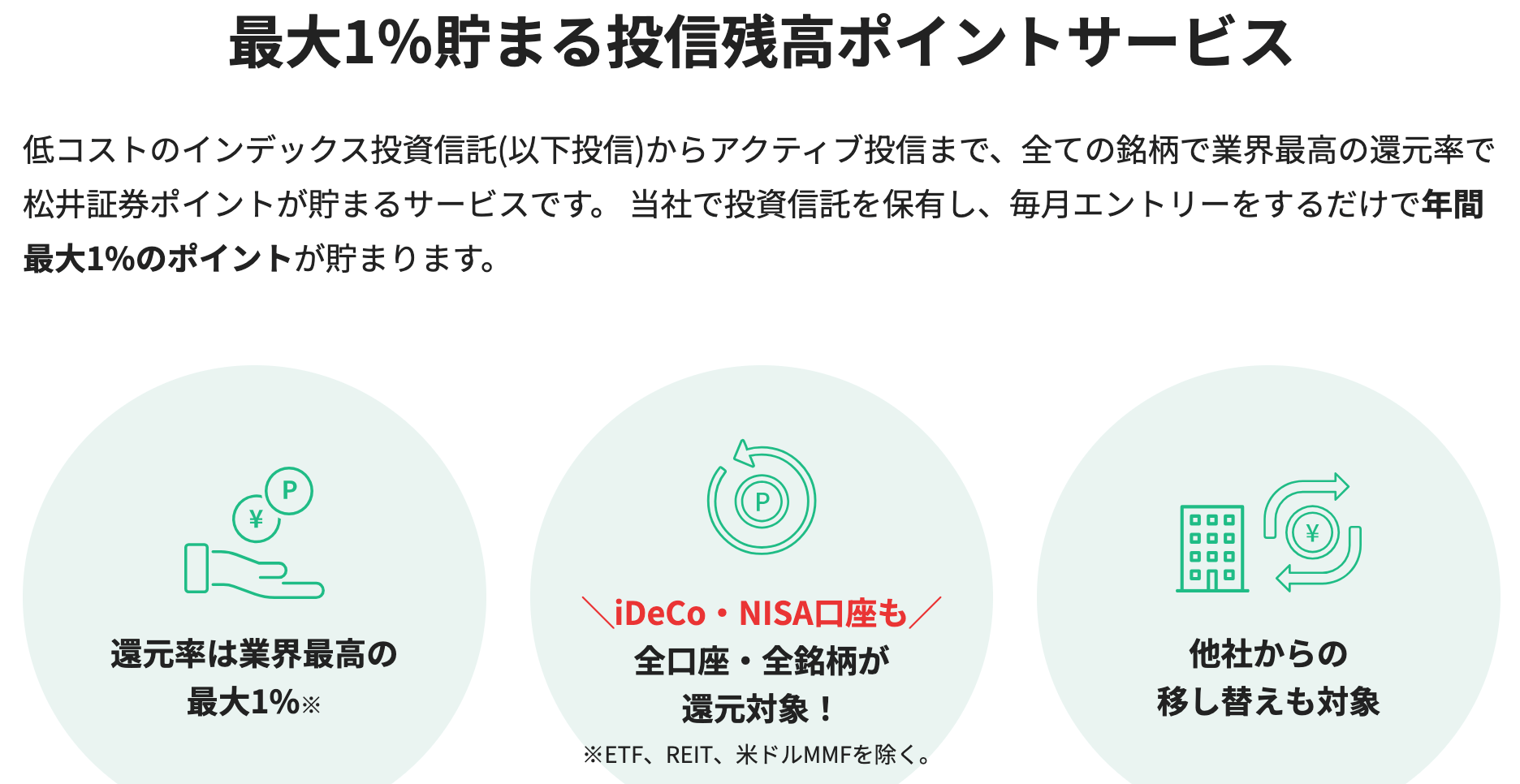

松井証券

松井証券は、創業100年以上の歴史を持つ老舗のネット証券です。

【こちらもチェック!】

>> 松井証券は危ない?つみたてNISAの評判やデメリットを調査!SBIとも比較シンプルで分かりやすい料金体系や、投資初心者にも使いやすいサポート体制が高く評価されています。

【こちらもチェック!】

>> 【無料でお得】松井証券キャンペーンまとめ|口座開設などで7000円分ポイント付与投資信託の保有でお得にポイントもらえる

特に注目されているのが「投信残高ポイントサービス」です。

投資信託を保有しているだけで、残高に応じて年間最大1%のポイント還元を受け取ることができます。

対象ファンドは幅広く、低コストのインデックス型からアクティブファンドまで網羅。

ポイント還元率の一覧が公開されており、どの銘柄でどれだけ貯まるかが事前に確認できます。

電話サポートやチャット相談など、初心者でも安心して利用できるサポート体制も充実しています。

投資信託を長く保有しながらポイントを貯めたい人には、松井証券も有力な選択肢といえるでしょう。

\お得キャンペーンの詳細を知る/

セキュリティ面での比較:SBI証券と楽天証券はどっちがいい?

この章では、SBI証券と楽天証券のセキュリティ対策を比較します。

どちらも金融商品取引業者として厳格な管理体制を持ち、顧客資産の分別管理や通信暗号化を徹底しています。

しかし、細部に若干の違いがあります。

| 項目 | SBI証券 | 楽天証券 |

|---|---|---|

| ログイン・認証 | 二段階認証(ワンタイムパスワード対応)/生体認証(スマホアプリ)対応 | 二段階認証(ワンタイムキー・SMS認証)/生体認証(楽天IDアプリ)対応 |

| 不正ログイン防止 | ログイン通知メール・アクセス制限・自動ロック機能を実装 | 異常検知による自動ブロック・ワンタイムキーの強制更新機能を実装 |

| 資産の分別管理 | あり | あり |

| 通信暗号化 | 全ページでTLS1.2以上のSSL暗号化通信を採用 | 全ページでTLS1.2以上のSSL暗号化通信を採用 |

| 口座凍結・ロック機能 | 一定回数の誤入力で自動ロック、サポート窓口で解除可能 | 不正アクセス検知時に自動ロック、本人確認後のみ解除 |

| スマホアプリ安全対策 | Face ID/指紋認証ログイン、端末認証 | 楽天ID経由の生体認証ログイン、アプリ内暗号化通信 |

| 補償制度 | 不正利用による損失補償制度あり(調査のうえ適用) | 不正利用による損失補償制度あり(所定条件下で適用) |

両社ともセキュリティレベルは非常に高いです。

実際の使い勝手では、SBI証券は「スマホアプリでの生体認証と通知管理の柔軟さ」が強み。

楽天証券は「楽天ID連携による一元ログインの便利さ」が評価されています。

【こちらもチェック!】

>> 無料株アプリおすすめ9こを比較!初心者も使いやすく人気ランキング上位を厳選おすすめネット証券のNISA口座でよくある質問(Q&A)

Q. つみたて投資枠でも米国株やETFは買えますか?

つみたて投資枠は「一定の基準を満たす投資信託(公募株式投信・ETF)」が対象。

基本は投資信託の積立が中心です。

米国株の個別株は成長投資枠の対象で、つみたて投資枠と併用して設計します。

Q. NISAはいつまで保有できますか?

新NISAは非課税保有期間が無期限で、制度自体も恒久化されています。

途中で売却しても次年以降に非課税枠が復活し、再利用できる点も重要です。

まとめ:SBIと楽天の使い分けや併用も初心者におすすめ

手数料の無料化により、SBI証券・楽天証券ともにNISAの売買コスト面は拮抗しています。

差が出るのは「ポイント設計」と「クレカ積立の還元条件」。

そして選ぶ投資信託のコストや経済圏連携の有無です。

楽天経済圏やSPUを使うなら楽天証券。

カード戦略で高還元を狙うならSBI証券という棲み分けが落とし所です。

無料で2000円分もらえてお得!上場企業のキャンペーンを知る

無料で稼げてお得なものだと、以下の口座開設キャンペーンがあります。

上場企業の運営するクリアルでは、無料の口座開設で2000円のAmazonギフト券をもらえます。

\上場企業から無料で2000円分もらう/

投資する必要はなく、本人確認し、投資家登録まで完了させると、無料でもらえてお得です。

\筆者も無料で2000円分もらえた/

終了時期は未定なので、気になる方は以下の公式サイトを見ておきましょう。