不動産特定共同事業法(不特法/FTK法)とは?要点をわかりやすく解説

公開日 2024/10/10

最終更新日 2025/10/28

そこで近年、不動産投資のさまざまな小口化商品が取引されるようになりました。

その背景には「不動産特定共同事業法(不特法)」の法整備が行われたことが大きく関わっています。

そこで今回は、不動産特定共同事業法(不特法/FTK法)とは何か、要点をわかりやすく解説します。

不動産クラウドファンディングで資産形成をしたいと考えているなら、国内最大級の不動産クラウドファンディング一括比較・検索サービス「ゴクラク」の活用がおすすめ

約120以上のサービスを一括で比較でき、ランキングや便利な機能を駆使して効率よく投資を始められます。

以下の記事では投資初心者の方向けに、不動産クラファンの仕組みや「ゴクラク」がおすすめな理由を紹介していますので、興味のある方はチェックしてみてください。

【こちらもチェック!】

貯金じゃ増えない、株は怖い…初心者でも安心して不動産クラファンを始めるなら「ゴクラク」不動産特定共同事業法(不特法/FTK法)とは

不動産特定共同事業法(不特法/FTK法)は不動産クラウドファンディングをはじめとした不動産共同投資の法的根拠となる法律で、1995年に施行されました。

不動産特定共同事業法(不特法/FTK法)は不動産クラウドファンディングをはじめとした不動産共同投資の法的根拠となる法律で、1995年に施行されました。この法律は、不動産投資に対する投資家保護と事業の適正な運営を目的として制定されたもの。

複数の投資家から資金を集めて不動産を購入・運用し、その収益を分配する共同事業に関する規制を定めています。

具体的には、不動産を小口化して投資を行う場合や、不動産を取得し、その賃貸や売却などから利益を得るために投資家と事業者が共同で運営する仕組みを規定しています。

事業者の投資家に対する情報開示や、投資リスクに対する説明責任、資金の適正な管理など、厳しいルールが定められています。

事業者は、投資家からの資金を集め、不動産を取得・運用して、そこから得られた収益を投資家に分配します。

不動産特定共同事業を行うには、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要であり、事業者は資本金や運営体制に関する厳格な基準を満たす必要があります。

また、事業者には、投資家に対する情報開示やリスク説明の義務が課せられており、投資家が十分な情報を基に投資判断を行えるよう配慮されています。

不動産特定共同事業とは?

不動産特定共同事業とは、複数の投資家から資金を集め、共同で不動産を購入・運営し、その収益を投資家に分配する事業のことを指します。

具体的には、事業者が不動産を取得し、賃貸や売却による利益を投資家と共有する形態です。

投資家は直接不動産を所有するわけではなく、後述する匿名組合型、任意組合型、賃貸委任契約型といった契約類型に基づいて事業に参加します。

投資家は事業者に運営を任せ、賃貸収益や売却益の一部を分配される仕組みです。

不動産特定共同事業を行うには、事業者は国土交通大臣または都道府県知事の許可を取得する必要があり、事業者には資本金や運営体制に関する厳格な基準が課されます。

また、投資家に対するリスク説明や情報開示も義務付けられており、適正な管理が求められます。

不動産特定共同事業の3つの契約類型

不動産特定共同事業法における契約類型について解説します。この法律は、不動産の小口化投資や共同事業を行う際に投資家を保護し、適正な事業運営を確保するために設けられたものです。

契約類型はこの法律の下で定められた以下の3つ契約類型に基づいており、それぞれ異なる特徴を持っています。

- 匿名組合型

- 任意組合型

- 賃貸委任契約型

1.匿名組合型

匿名組合型は、不動産クラウドファンディングでもっとも一般的な契約形態です。投資家は匿名組合員として出資し、事業者(営業者)が不動産事業の運営を行います。

出資者は不動産の直接所有権は持ちませんが、利益配当を得ることができます。

出資額の範囲でしかリスクを負わないため、投資家にとってリスクが限定的であるというメリットがあります。

一方で、事業運営に関与できないため、投資家目線では経営や管理に関する情報が不透明であるというデメリットもあります。

2.任意組合型

任意組合型は、出資者が全員共同で不動産を所有し、運営する契約形態です。出資者は組合員として不動産を共同所有し、利益や損失も出資比率に応じて分配されます。

事業者が無限責任を負うため、投資家にとって一定の保護があること、また投資家(出資者)も不動産の所有権を持つため、節税効果が得られる点がメリットです。

一方で損失が出た場合には投資家もリスクを負うことになる点がデメリットであるといえます。

3.賃貸委任契約型

賃貸委任契約型は、事業者が投資家との間で、不動産の運営を委任され、事業者が不動産の賃貸管理や運用を行う契約形態です。この形態では、事業者が不動産の賃貸に関するすべての業務を担当し、そこから得られる賃貸収益を投資家に分配します。

投資家は不動産を直接所有せず、管理や運営には関与しません。

そのため、運営の手間やリスクが軽減される点、また主な収益源は不動産の賃貸収入で、投資家は賃貸から得られる安定したキャッシュフローを期待できる点がメリットとして挙げられます。

賃貸委任契約型は不動産の管理を事業者に委託する形で進行します。

そのため、運用の手間がかからない一方で、事業者に対する依存度が高い点や、運用内容の透明性が課題になる場合がある点はデメリットです。

また、この契約形態では投資家が組合を形成することは必須ではなく、契約の内容に応じて決まります。

>>不動産クラウドファンディングにおける匿名組合型と任意組合型の違いとは?

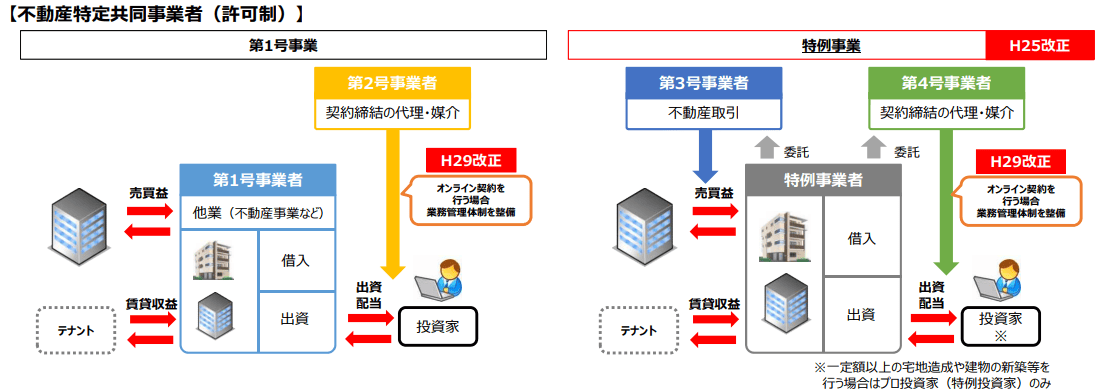

不動産特定共同事業の種類と資格要件

不動産特定共同事業を行う事業者は4種類あり、それぞれ必要な資本金などの資格要件が定められています。それぞれの特徴を以下で詳しく見ていきましょう。不動産特定共同事業に携わる事業者は、必要な出資額によって以下の4つの事業者に分かれています。

なお、国土交通省から不動産特定共同事業の許可を得るためには、必要な資本金を満たしていることが条件になります。

第1号事業者

不動産特定共同事業契約を締結し、契約に基づいて運営される不動産取引から得られる利益等の分配を行う事業者です。実際に不動産を取得・運用し、得られた利益を投資家に分配するという、もっとも一般的かつ基本的な事業形態です。

許可に必要な資本金は1億円以上です。

第2号事業者

不動産特定共同事業契約締結の代理もしくは媒介をする事業者(第4号事業に該当するものまたは適格特例投資家限定事業に係るものは除く)です。第1号事業者と投資家の間に立って、契約締結を代理または媒介する役割を担います。

許可に必要な資本金は1,000万円以上です。

第3号事業者

特例事業者の委託を受け、投資家と結んだ不動産特定共同事業契約に基づいて運営される不動産取引に係る業務を行う事業者です。

特例事業者に代わって、実務的な不動産運営を担当します。特例事業者の運営をサポートする役割を持っています。

許可に必要な資本金は5,000万円以上です。

第4号事業者

特例事業者が当事者となる不動産特定共同事業契約締結の代理・媒介をする事業者です。

特例事業者と特例投資家との契約を代理・媒介する事業者であり、より専門的な投資家を対象としています。

許可に必要な資本金は1,000万円以上です。

国土交通省が定める資格要件

- 資本金または出資額が定めた金額を満たしている

- 純資産が資本金または出資額が100分の90以上に相当する額である

- 過去5年以内に役員等が不動産特定共同事業に関する不正を行っていない

- 事務所に1名以上業務管理者を配置している

- 不動産特定共同事業が定める「契約約款」の基準を満たしている

- 不動産特定共同事業を行うための財産的基礎がある

- 不動産特定共同事業を行うための人的構成がある

- 電子取引業務を適確に行うための体制が整備されている

不動産特定共同事業(不特法)における小規模不動産特定共同事業者とは

不動産特定共同事業法(不特法)は、不動産の小口投資を促進するためにさまざまな規制を設けています。その中で「小規模不動産特定共同事業者」という枠組みも定められています。

この制度は、事業規模が小さく、投資家の出資額や事業全体の規模が限定されている場合に適用されるものです。

小規模不動産特定共同事業者の概要

小規模不動産特定共同事業者とは、投資家一人あたりの出資額が100万円以下、および事業全体の総額が1億円以下の範囲で行われる不動産特定共同事業の運営を行う事業者です。これは、通常の不動産特定共同事業に比べて規模が小さく、少額の資金で投資家が不動産事業に参加できるように設計された仕組みです。

小規模不動産特定共同事業者は「登録制」

通常の不動産特定共同事業では、国土交通大臣または都道府県知事の許可を得る必要があります。小規模不動産特定共同事業者については、許可制ではなく登録制が適用されます。

これにより、事業者は許可取得に必要な厳格な基準を満たす必要がなく、比較的簡単に事業を開始することができます。

なお、小規模不動産特定共同事業者の最低資本金は1,000万円です。

これも通常の不動産特定共同事業(1億円以上が必要)より大幅に緩和されており、資金力の少ない事業者でも参入できるようになっています。

小規模不動産特定共同事業者の分類

小規模不動産特定共同事業者は以下の2つの形態に分類されます。小規模第1号事業者:

不動産の売買や賃貸を通じて得た利益を投資家に分配する事業者。出資者と直接不動産取引を行います。小規模第2号事業者:

出資者と第1号事業者の間で、契約の締結を代理または媒介する事業者です。不動産特定共同事業法の改正ポイント

不動産特定共同事業法は、過去に3度の改正が行われています。以下で具体的な改正ポイントを解説します。

2013年の法改正

2013年の法改正により、特別目的会社(SPC)を活用した倒産隔離型の事業を可能とする特例事業制度が導入されました。2013年の法改正までは、原則、不動産特定共同事業を実施するためには国土交通省の許可が必要でした。

しかし、特例事業制度は例外的に、不動産特定共同事業の許可を得なくても一定事項の届け出があれば、不動産特定共同事業の運営が可能になりました。

2017年の法改正

2017年の法改正では、事業者が不動産特定共同事業に参入しやすいような環境が整えられました。主なトピックは以下の2つです。- 小規模不動産特定共同事業の創設

- 電子取引業務への対応

小規模不動産特定共同事業の創設により、大手企業よりも資本力が少ない中小企業でも不動産特定共同事業が可能となりました。

小規模事業者は資本金1,000万円が基準となっており、事業者の新規参入を促進しました。

同様に書面の電子交付が可能となり、ネット上での不動産クラウドファンディング等の不動産小口化商品の活発な売買が可能となりました。

2019年の法改正

2019年の法改正では、さらに不動産小口化商品が取り扱いやすい環境が整いました。主なトピックは以下の5つです。- 不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドラインの策定

- 不動産特定共同事業法施行規則の改正

- 不動産特定共同事業への新設法人の参入要件の明確化

- 不動産流通税の特例措置の延長・拡充

- 特例事業者の宅建保証協会への加入を認める

ガイドラインが策定されたことにより、投資家保護の観点から、顧客情報の管理やクーリングオフ制度などが整備されました。

また、新設法人でも不動産特定共同事業の許可を得られるようになったため、新規事業がスピーディに開始されるようになり、新しい金融商品などが早期に認可される流れが整いました。

不特法を理解すれば不動産クラウドファンディングはもっと楽しい

今回は、不動産特定共同事業法の基礎知識や改正ポイントをわかりやすく解説しました。

かつてバブル期に登場した不動産小口化商品は、法整備の整っていない状況下で販売されていました。

その結果、バブル崩壊とともに事業者の倒産が相次ぎ、大損する投資家も出て法整備の必要性が出てきました。

不動産特定共同事業法は、こうした過去の背景から制定された法律です。過去に大きく3度法改正が行われています。

特に2017年と2019年の法改正により、不動産クラウドファンディングなどがやりやすくなりました。

今後も適正な事業者の事業運営と投資家保護のために不動産特定共同事業法は法改正される可能性があります。

法整備が整いつつある今は、個人投資家にとって不動産クラウドファンディングを利用する絶好の機会と言えるかもしれません。

不動産クラウドファンディングで資産形成をしたいと考えているなら、国内最大級の不動産クラウドファンディング一括比較・検索サービス「ゴクラク」の活用がおすすめ

約120以上のサービスを一括で比較でき、ランキングや便利な機能を駆使して効率よく投資を始められます。

以下の記事では投資初心者の方向けに、不動産クラファンの仕組みや「ゴクラク」がおすすめな理由を紹介していますので、興味のある方はチェックしてみてください。

【こちらもチェック!】

貯金じゃ増えない、株は怖い…初心者でも安心して不動産クラファンを始めるなら「ゴクラク」 出典:

出典: