【図解】不動産ST(セキュリティトークン)とは?リスクやデメリットを解説

公開日 2024/06/27

最終更新日 2025/12/21

ブロックチェーン技術を活用することで従来の不動産投資に比べ、透明性や流動性の大幅な向上が可能。

これにより不動産投資のハードルを下げ、より多くの投資家が参加しやすくなっています。

この記事では、不動産STの基本からメリット・デメリット、実際の事例、投資方法、将来性まで詳しく解説します。

| この記事の要点まとめ |

|---|

|

STと似たものだと、不動産クラウドファンディングがあります。

こちらでは1万円から投資可能。

もし、「複数の事業者を比較してできるだけ安全な投資をしたい」「他の投資家の口コミを見てみたい」と考えているなら、国内最大級の不動産クラウドファンディング一括比較・検索サービス「ゴクラク」の活用がおすすめ。

約120以上のサービスを一括で比較でき、ランキングや便利な機能を駆使して効率よく投資を始められます。

以下の記事では「ゴクラク」の魅力を徹底的に解説していますので、興味のある方はチェックしてみてください。

不動産ST(セキュリティトークン)とは

不動産ST(セキュリティトークン)は、ブロックチェーン技術を利用して発行されるデジタル証券の一種です。

不動産ST(セキュリティトークン)は、ブロックチェーン技術を利用して発行されるデジタル証券の一種です。有価証券(セキュリティ)を、デジタルデータ(トークン)として取り扱うことから、「セキュリティトークン」と呼ばれます。

不動産の所有権や収益分配権を小口化・デジタル化することで、投資家は不動産の一部をトークンとして所有したり売買できます。

不動産市場に間接的に参加することができるのです。

これにより、少額から不動産投資が可能となり、不動産投資のハードルが大幅に下げることができます。

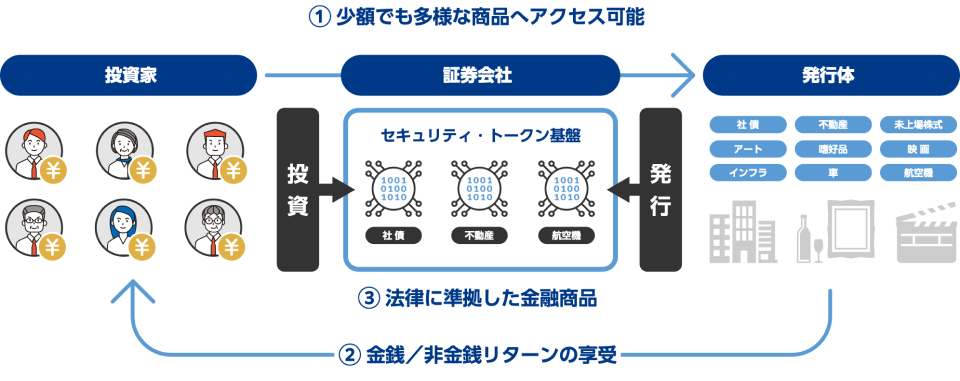

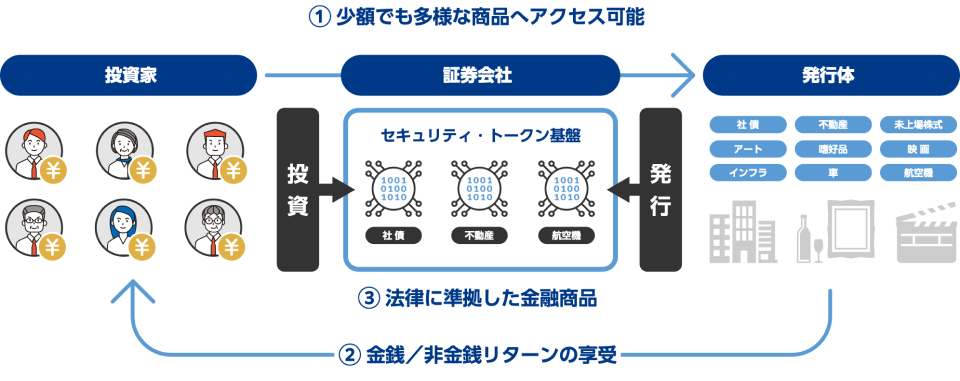

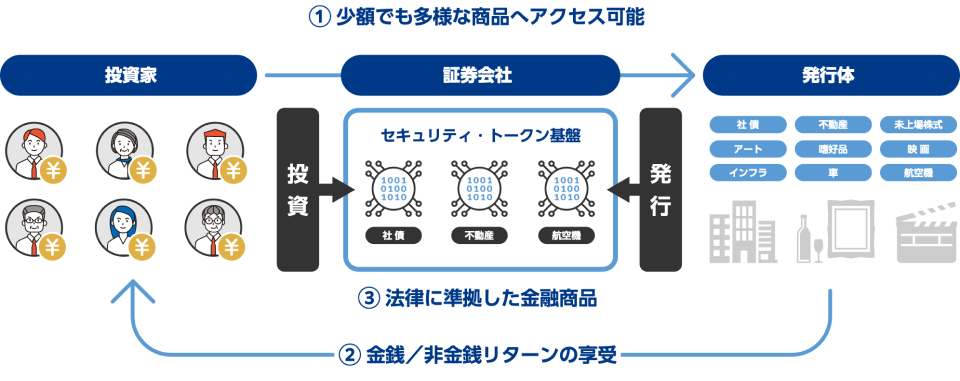

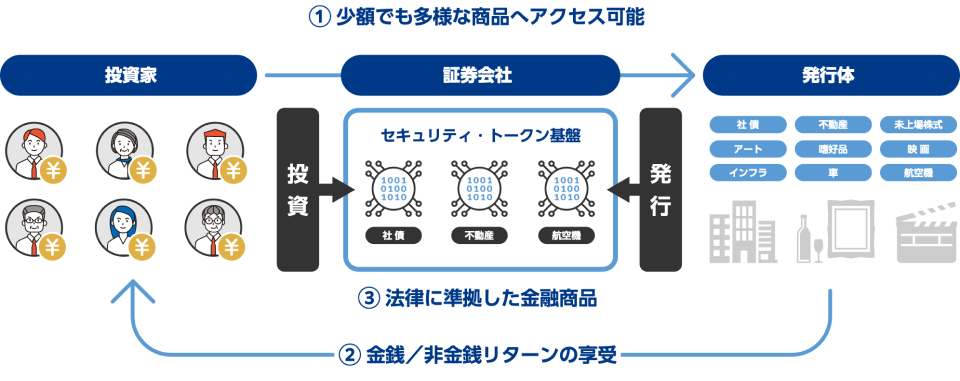

不動産STの仕組み

画像参照:不動産STとは|野村証券

不動産STは、まず不動産を評価しその価値に応じてデジタル証券(トークン)を発行するところから始まります。

このトークンはブロックチェーン上に記録され、取引履歴や所有権の移転について透明性・安全性を確保した上で管理することができます。

投資家はこれらのトークンを購入することで、不動産に間接的に投資することができます。

ブロックチェーン技術により、取引の透明性が高まり、不正な取引を防ぐことができます。

不動産ST(セキュリティトークン)のメリット

不動産STにはさまざまなメリットがあります。ここではそのメリットについて詳しく解説していきます。

メリット1.少額から不動産投資が可能

不動産STの仕組みを活用することで、少額から不動産投資を始めることができます。

不動産STの仕組みを活用することで、少額から不動産投資を始めることができます。比較的資金の少ない個人投資家でも気軽に不動産投資に参加でき、より多くの人が不動産市場にアクセスしやすくなります。

メリット2.流動性の向上

不動産STは、従来の現物不動産投資と比較して高い流動性を持っています。

不動産STは、従来の現物不動産投資と比較して高い流動性を持っています。ブロックチェーン技術の活用により不動産の所有権をデジタル証券として細分化することでデジタル市場での売買が容易になります。

比較的自由なタイミングで現金化することができます。

これにより、従来の不動産投資と比べ投資家は柔軟に資産を運用することが可能となります。

メリット3.グローバルな投資機会を提供

不動産STは国境を越えた投資の可能性を広げます。投資家は世界中の不動産にアクセスできるようになります。

不動産STは国境を越えた投資の可能性を広げます。投資家は世界中の不動産にアクセスできるようになります。グローバルなポートフォリオの構築も可能に。

これにより、リスクの分散や多様な投資戦略が実現できます。

メリット4.取引の透明性の向上

不動産STはブロックチェーン技術を活用しています。

不動産STはブロックチェーン技術を活用しています。ブロックチェーンを活用することにより、不動産STは高い透明性を確保できます。

不動産STではすべての取引がブロックチェーン上に記録され誰でも閲覧できるため、投資家は不正や不透明な取引を防ぐことができます。

これにより信頼性の高い取引環境が実現できます。

メリット5.セキュリティと信頼性の向上

ブロックチェーン技術を利用することでセキュリティが強化され、不正行為や詐欺のリスクの軽減が期待できます。

ブロックチェーン技術を利用することでセキュリティが強化され、不正行為や詐欺のリスクの軽減が期待できます。また、条件を満たすと自動的にプログラムを実行する「スマートコントラクト」により、契約の実行を確実にします。

人為的なミスを防げるのです。

不動産ST(セキュリティトークン)のリスク・デメリット

次に、不動産STのリスクやデメリットにも触れておきましょう。デメリット1.法的に未整備な部分がある

不動産STは新しい投資手段であり、まだまだ規制について整備が進んでいない部分があります。

不動産STは新しい投資手段であり、まだまだ規制について整備が進んでいない部分があります。また、法規制は国によっても異なるため、投資家は常に最新の規制動向をチェックしつつリスクに備える必要があります。

デメリット2.セキュリティ上のリスクはゼロではない

一般的にブロックチェーンはセキュリティが堅牢であるといわれていますが、リスクがないわけではありません。

一般的にブロックチェーンはセキュリティが堅牢であるといわれていますが、リスクがないわけではありません。実際、過去には仮想通貨取引所やウォレットのハッキング事件も発生しています。

このようなハッキングや技術的な障害が発生した場合、投資家の資産が危険にさらされる可能性があります。

デメリット3.流動性リスクがある

不動産STの市場はまだまだ発展途上にあります。

不動産STの市場はまだまだ発展途上にあります。取引量が少ない場合、流動性が低くなり必要なタイミングで売買できない可能性があります。

デメリット4.インフラが不十分な可能性がある

不動産STの市場はまだ未成熟な状態。取引のためのインフラやサポート体制がまだ十分に整備されていない可能性があります。

仮にプラットフォームによる投資家向けのサポートが十分でない場合、技術的な問題やトラブルが発生したときに適切な対応が得られないこともありえます。

市場の見通し

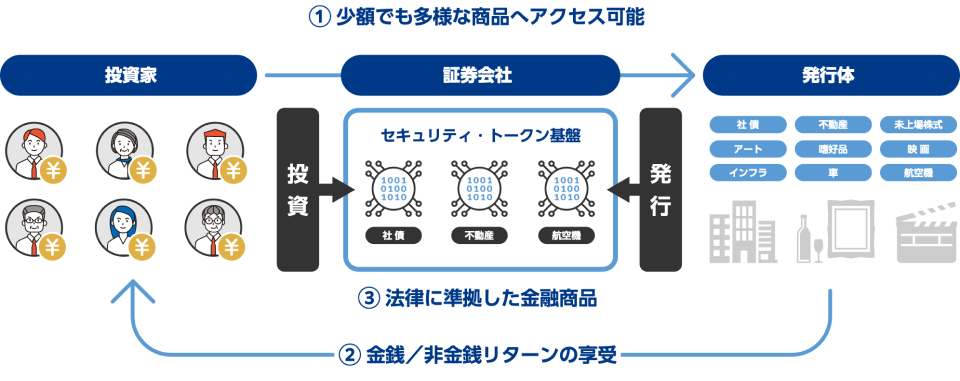

参照:総資産2,500億円!急成長する金融資産「デジタル証券」の実態|ゴールドオンライン

参照:総資産2,500億円!急成長する金融資産「デジタル証券」の実態|ゴールドオンライン

デジタル証券は、2020年の改正金融商品取引法で正式に金融商品として認められ、以降急速に市場成長を続けています。

図表のように、2024年2月時点で総資産ベースで2,500億円にも迫っており、その成長カーブはさらに強くなっている印象すらあります。

このデジタル証券分野の主流となっているのが不動産ST。

ブロックチェーン技術の進化や規制の整備が進むことで、さらに多くの投資家が参入する可能性があります。

市場の拡大に伴い、取引量や流動性も向上し、投資環境が整っていくことが予想されます。

技術の進化

ブロックチェーン技術の進化により、不動産STの安全性や利便性が向上することが予想されます。

ブロックチェーン技術の進化により、不動産STの安全性や利便性が向上することが予想されます。例えば、スマートコントラクトは不動産取引の自動化を可能にし、取引の迅速化とコスト削減を実現します。

またブロックチェーンの特徴である分散型台帳技術(DLT)の活用で不動産所有権記録の改ざんを困難にします。

それとともに、所有権の証明が容易になりセキュリティの向上が見込めます。

ブロックチェーン上の資産管理が容易に

さらに不動産STの分野では、「インターオペラビリティ」にも期待が寄せられています。

つまり、異なるシステム、プラットフォーム、デバイス、ネットワークなどの間でシームレスにトークンやデータをやりとりできるようになります。

これにより、投資家は異なるブロックチェーン上の資産管理が容易になり、従来以上の多彩な投資戦略を実現できるようになるでしょう。

規制の動向

日本では、STは金融商品取引法の下で規制されており、「電子記録移転有価証券表示権利等」として位置付けられています。

日本では、STは金融商品取引法の下で規制されており、「電子記録移転有価証券表示権利等」として位置付けられています。この法改正により、STの発行および取引に関する法的な枠組みが明確化されました。

また産業競争力強化法の改正により第三者対抗要件が緩和され、不動産STの流通が促進されています。

情報の透明性確保にもつながる

そのほか、日本証券業協会や一般社団法人日本STO協会は、不動産STの発行と取引に関する投資家保護を目的としたガイドラインを提供。

自主規制の対象としています。

ガイドラインにはST投資に関するリスクの明示やトークンの特性に関する詳細な説明などが含まれ、情報の透明性確保にもつながります。

不動産ST(セキュリティトークン)と不動産クラウドファンディングの違い

不動産STと同じように、不動産を小口化した投資対象に不動産クラウドファンディングがあります。【こちらもチェック!】

>> 【20以上使い比較】本当におすすめな不動産クラファン9選

不動産投資の新しい方法として似た仕組みを持つ両者ですが、それぞれにはいくつかの違いがあります。

1.投資スキームの違い

不動産STでは、不動産所有者が対象不動産を信託に移転して信託受益権を発行し、それをデジタル証券としてトークン化します。

投資家はこのトークンを購入・保有することで、不動産の信託受益権(ファンドの運用益を受け取る権利)を得られる仕組みです。

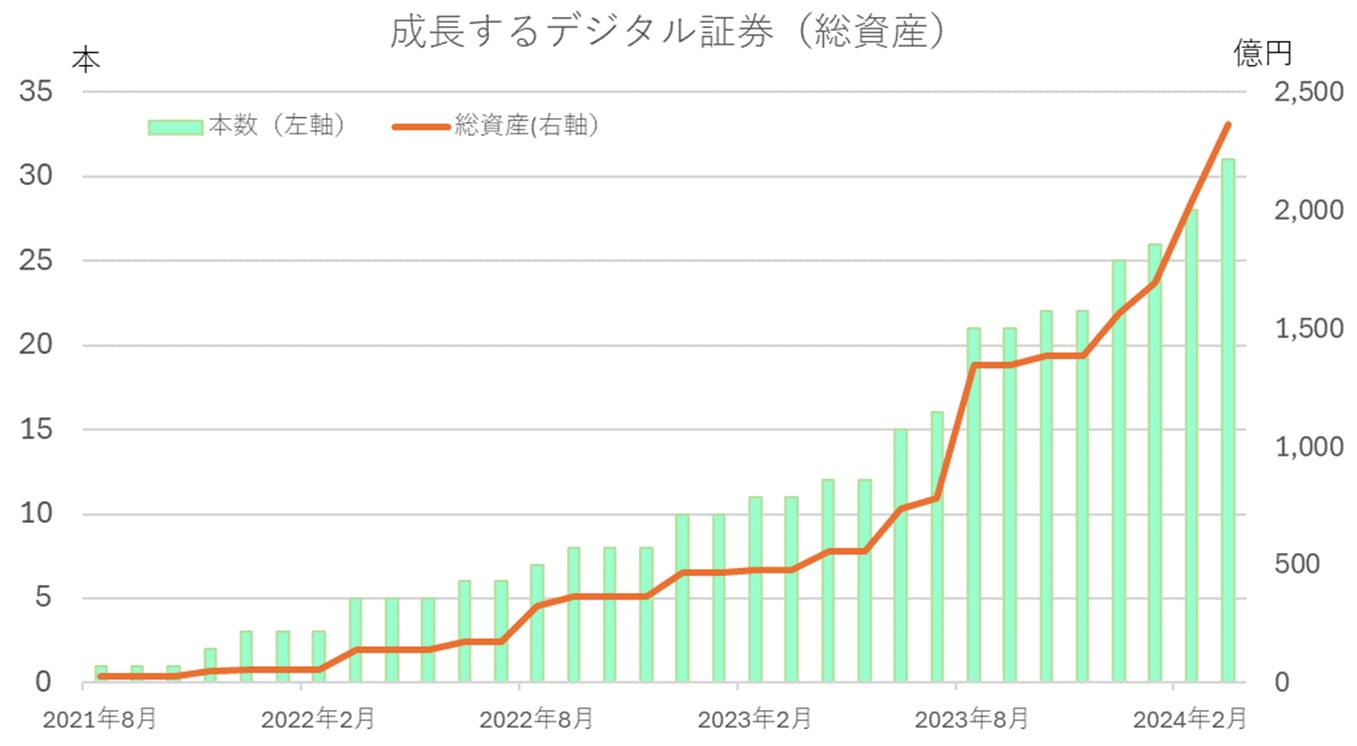

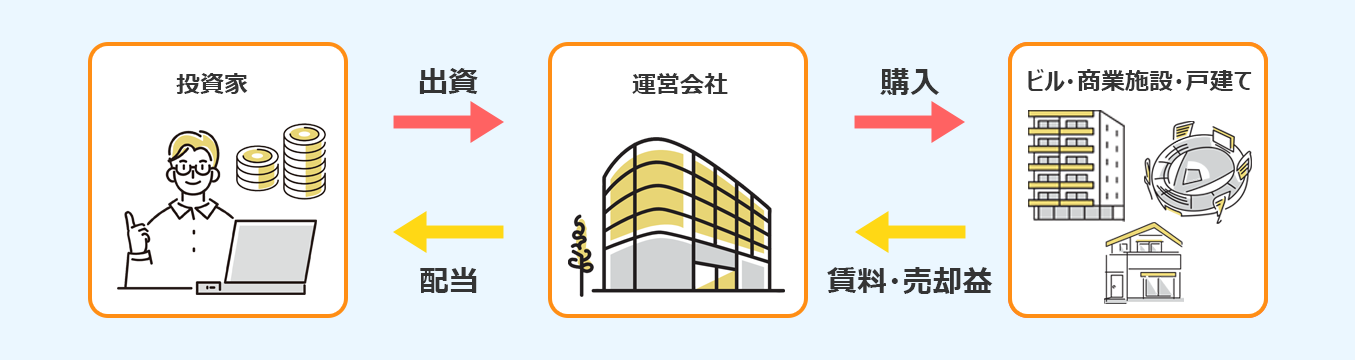

一方の不動産クラウドファンディングでは、投資家はファンド事業者と匿名組合契約を結んだ上でファンドに対して出資を行います。

それによって集まった資金をもとにファンド事業者は対象不動産を取得し運用を行います。

そして投資家はその運用益から出資金に応じた額を配当として受け取る仕組みです。

2.法規制の違い

不動産STは、デジタル証券として扱われるため、金融商品 取引法の規制を受けます。

不動産STは、デジタル証券として扱われるため、金融商品 取引法の規制を受けます。また、不動産STは、電子記録移転 有価証券 表示権利等として定義されており、これに基づいてデジタル証券が発行されます。

この枠組みにより、証券としての法的地位が明確化され、規制当局の監督下に置かれます。

不動産クラファンは比較的柔軟な規制環境で運営される

一方の不動産クラウドファンディングは、不動産特定共同事業法(不特法)の適用を受ける投資商品です。

不特法は不動産を対象とした共同事業に対する規制を行う法律。

この法律に基づいてファンド運営事業者は国土交通省に登録を行います。

また、不動産特定共同事業に基づく権利は金融商品取引法から除外されており、比較的柔軟な規制環境で運営されます。

参考:金融商品取引法 第一章 第二条 二項 五号|G-GOV

3.流動性の違い

不動産STはデジタル証券としてブロックチェーン上で発行されます。

基本的に証券会社がトークンの買い取りを行うことができるため、投資家は必要に応じてトークンを現金化することができます。

技術的には、さらなる流動性の確保が可能であり、今後さらに容易に売買できるようになる可能性が高いといえます。

クラファンは投資の流動性が低くなりがち

一方の不動産クラウドファンディングは多くの場合で匿名組合スキームにより資金を集めて事業者が不動産を保有する仕組み。

この仕組みでは投資持分の売買は比較的難しく、投資の流動性が低くなりがちです。

投資家は多くの場合、特定の投資期間中は持分を保有し続ける必要があります。

ただし、一部では不動産クラウドファンディングの持分についても自由な売買を可能にし、二次流通の市場を創出する動きも出てきています。

【こちらもチェック!】

>> COZUCHIは評判怪しい?長所・短所を解説不動産STと不動産クラウドファンディングの違い比較表

| 特徴 | 不動産ST | 不動産クラウドファンディング |

|---|---|---|

| 投資スキーム | デジタル証券化した信託受益権の購入 | 匿名組合スキームによるファンドへの出資 |

| 法的規制環境 | 金融商品取引法による厳格な規制環境 | 不動産特定共同事業法による比較的柔軟な規制環境 |

| 流動性 | 高い | やや低い |

| 情報の透明性 | 高い(ブロックチェーンによる) | プラットフォームの信頼性・方針に依存 |

不動産ST(セキュリティトークン)のサービス事例

実際に不動産STによるプロジェクトを実施している事業者・サービスの事例を紹介します。1.三井物産デジタルアセットマネジメント「ALTERNA(オルタナ)」

三井物産グループがデジタル証券を活用した新しい資産運用サービスとして提供しているのが「オルタナ」です。

三井物産グループがデジタル証券を活用した新しい資産運用サービスとして提供しているのが「オルタナ」です。「オルタナ」では、国内初の商業施設を対象とした不動産セキュリティ・トークンの発行を行っています。

「那須ガーデンアウトレット」や京都のホテルプロジェクトなどに取り組んでいます。

2.ケネディクス

ケネディクスは、日本における不動産証券化ビジネスの草創期といえる1995年に創業した、国内最大級の不動産アセットマネジメント会社です。

ケネディクスは、日本における不動産証券化ビジネスの草創期といえる1995年に創業した、国内最大級の不動産アセットマネジメント会社です。事業の一環として不動産STの発行および管理を行っており、ブロックチェーン技術を活用した新しい投資機会を提供しています。

ケネディクスでは、居住用マンションや学生寮、宿泊施設、物流施設など、さまざまな分野のアセットを対象とした不動産STを提供しています。

3.野村証券

野村證券は、日本で初めて公募型不動産STを取り扱うなど、セキュリティ・トークン分野でのトップランナー的存在です。

野村證券は、日本で初めて公募型不動産STを取り扱うなど、セキュリティ・トークン分野でのトップランナー的存在です。上述の三井物産デジタルアセットマネジメントやケネディクス、みずほ銀行などと競合しながら、さまざまな不動産STの募集や発行を行っています。

不動産ST(セキュリティトークン)は新しい不動産投資として注目

今回は、不動産ST(セキュリティトークン)について詳しく解説しました。不動産STは、近年人気が高まっている不動産クラウドファンディングと同様、不動産投資の新しい形として注目が集まっています。

不動産STには多くのメリットがあり、不動産投資にさまざまな可能性を提供します。

不動産ST市場は将来成長する?

一方で法規制や技術的には未整備の部分もあり、少なからずリスクがあることも確かです。

そのため、投資家はこれらの背景を十分に理解した上で投資を行うことが求められるでしょう。

不動産ST市場の将来的な成長を見据えながら、賢明な投資判断を行いましょう。

少額から不動産に投資したいなら不動産クラウドファンディングも検討を

不動産STと同じく、不動産を小口化して投資できる仕組みとして「不動産クラウドファンディング」があります。

こちらは1口1万円前後から始められる案件も多く、まとまった元手を用意しづらい方でも不動産の賃料収入や売却益に連動したリターンを狙えるのが特徴です。

不動産STと比較しながら、「少額で分散投資しやすい不動産クラファン」を組み合わせるのも1つの選択肢です。

複数事業者を比較するなら「ゴクラク」が便利

とはいえ、不動産クラウドファンディングの事業者は数多くあり、公式サイトを1社ずつ見て回るのは大変です。

そこで役立つのが、国内最大級の不動産クラウドファンディング一括比較・検索サービス「ゴクラク」です。

ゴクラクでは、利回り・運用期間・最低投資額・キャンペーン情報などをまとめて確認でき、複数サービスの比較や候補の絞り込みを一画面で行えます。

無料会員登録をしておけば、気になる事業者やファンドをブックマークしたり、新着案件やお得なキャンペーン情報を逃さずチェックしやすくなります。

以下の記事では「ゴクラク」の魅力を徹底的に解説していますので、興味のある方はチェックしてみてください。