不労所得で生活はやめとけ?種類やおすすめランキング!デメリットも解説

公開日 2025/11/12

最終更新日 2025/12/09

「働かずに収入を得ることができたら……」

と誰もが一度は思ったことがあるのではないでしょうか。

その夢に近づく手段が「不労所得」です。

しかし、不労所得だけで安心して生活できるのか?、実際に稼いでいる人はどれくらいいるのか。

そして「やめとけ」と言われる理由は何か。

この記事では、不労所得の基本からメリット・デメリット、種類を解説。

初心者向けの方法、生活するためのポイントまで幅広く解説します。

「将来は働かずに収入を得たい、セミリタイア(FIRE)したい」

「副収入を本格化したい」

と考えている方にも、理解できる内容です。

- ・不労所得=「完全放置」ではなく、初期投資・努力・維持が必要

- ・収入分散と時間の自由、複利で長期安定を狙えるのがメリット

- ・空室/減配/相場変動・詐欺などのリスク理解が必須

- ・代表例:配当株・投信・不動産/クラファン・ブログ、Youtube等

- ・月1万→5万→10万と段階目標で、複数の柱を無理なく構築する

不労所得は憧れですが、「収入がなくなる不安」がネックになっていませんか?

実は、会社を辞めても最大28ヶ月間、給付金を受け取りながら次の人生の準備やリフレッシュできる方法があります。

\無料!LINE登録で詳細を知る/この制度を活用すれば、「会社を辞めても収入はそのまま」という理想を実現可能です。

・平均受給金額400万円〜

・ご相談者の97%が受給承認済み

FIRE実現への不安を解消するために、まずはあなたが受け取れる給付金の額を無料診断してみませんか?

👇 LINEで友だち追加して、いますぐ受給相談をする!

\無料!LINE登録で詳細を知る/1. 不労所得とは何か?

まずは「不労所得」の定義と、よくある誤解を整理します。

「不労所得」とは、一般に「自分が働かなくても収入が入る」ことを意味すると解釈されがち。

ですが、実際には

①初期の労力・投資が必要で、

②時には維持管理も必要で、

③労働時間に対するリターンが高い収入形態

を指します。

つまり、完全に何もしないで収入が入り続けるというわけではなく、努力が必要です。

【こちらもチェック!】

>> 【即日現金プレゼントも】無料登録でお金をもらえるキャンペーン、アプリまとめ2. 不労所得のメリット・デメリット

不労所得を始める前に、まずは「どんな良い点があるのか」「どんなリスクを伴うのか」を正しく理解しておきましょう。

仕組みを作ることで長期的な安心を得られる一方で、誤解されやすい落とし穴も存在します。

ここではそれぞれをわかりやすく整理します。

2-1. 不労所得のメリット

不労所得の最大の魅力は、「時間」と「お金」の自由度を高められることです。

短期的な収益よりも、長く続けられる安定性を重視する人に向いています。

収入源を分散できる

給与だけに頼らず、複数の収入経路を確保できるのは大きな強みです。

たとえば、給与のほかに毎月数万円の配当金や家賃収入があるだけでも、心理的な余裕が生まれます。

将来的なリストラ・転職リスクにも備えやすくなります(以下、筆者の不労所得の一部)

不労所得、配当金がもらえる投資でお得なキャンペーン

以下、不労所得がもらえる投資(上場企業が運営)で、無料でお得にアマギフをもらう方法。

\無料で2000円分もらう/

【こちらもチェック!】

>> クリアルの口座開設でAmazonギフト券2000円分もらえる|時間的自由が増える

労働時間を減らし、趣味・家族・自己投資に時間を使えるようになります。

不労所得(投資・ロイヤリティなど)は、収入の一部を“自動化”できます。

時間に縛られないライフスタイルを実現しやすくなります。

資産が自動的に収益を生む仕組みを作れる

不動産・投資信託・株式などを活用すれば、資産そのものが「お金を生む装置」として働いてくれます。

【こちらもチェック!】

>> 【無料】Amazonギフト券もらえる不動産投資会社12選!面談キャンペーンがお得長期的には、運用益や配当が再投資に回り、雪だるま式に資産が増える“複利の力”を実感できます。

2-2. 不労所得のデメリット

メリットが多い一方で、不労所得には

「思ったほど簡単ではない」

「リスクを軽視しやすい」

といった側面もあります。

特に初心者は「最初から完全放置で稼げる」と誤解しがちなので、以下の点には注意が必要です。

初期投資や準備が必要

不労所得を生む仕組みを作るには、最初に時間や資金を投入する必要があります。

たとえば不動産投資なら物件購入費、ブログなら執筆とSEO対策、株式投資なら運用資金が欠かせません。

【こちらもチェック!】

>> 【高額1万円も】QUOカード無料でもらえるプレゼントキャンペーン最新まとめ短期間で結果を出すのは難しいため、数年単位の計画を立てることが重要です。

安定収入になりにくい

不労所得は市場や景気の影響を受けやすく、毎月の収入が一定とは限りません。

不動産では空室リスク、株式では減配リスク、アフィリエイトでは広告単価の変動などが起こり得ます。

生活費を完全に依存させず、複数の収入源を組み合わせて安定化を図るのがポイントです。

【こちらもチェック!】

>> 最大5万円も!無料でアマギフ(Amazonギフト券)もらえるキャンペーンまとめ維持管理の手間やリスクがある

「不労」とはいっても、完全に放置できるわけではありません。

不動産なら設備管理や入居者対応が必要。

ブログやアプリなら情報更新。

投資ならポートフォリオの見直しなど、継続的なメンテナンスが必要です。

適度な管理体制を整え、想定外のトラブルにも対応できるよう準備しておきましょう。

【こちらもチェック!】

>> 【最新】PayPayポイントを無料で今すぐもらう裏技10選|即日1000円狙える?3. 不労所得の種類一覧と特徴

ここからは、不労所得として代表的な手段をわかりやすく紹介します。

初心者でも始めやすいローリスク型から、リスクを取って大きな収益を狙うハイリスク・ハイリターン型までを厳選。

目的に応じて選ぶのがポイントです。

不動産投資(家賃収入)

物件を購入し、入居者に貸し出して家賃を得る方法です。

安定した家賃収入が見込め、ローンを活用すれば少額資金でも始められるのが魅力です。

【こちらもチェック!】

>> 【2025年最新】CREAL/クリアルキャンペーンで5万円分もらう方法@上場企業ただし、空室や修繕費のリスクもあるため、立地選びや管理会社の選定が重要になります。

長期保有型の投資として、サラリーマンや副業禁止の職種(公務員)でも実践している人が多い分野です。

株式投資/配当金

企業の株を保有し、定期的に支払われる配当金を得る方法です。

1株から始められるためハードルが低く、証券口座を開設すればすぐに取引できます。

【こちらもチェック!】

>> 【無料でお得】松井証券キャンペーンまとめ|口座開設などで7000円分ポイント付与ただし、株価の上下や減配など、市場の影響を受けやすいため、長期的な分散投資が基本です。

国内株では年2回、米国株では年4回配当が支払われるケースが多く、ドル建て収入としても人気があります。

投資信託(分配型)

プロの運用会社に資金を預け、代わりに運用してもらう仕組みです。

株や債券などに分散投資されるため、個人で管理するよりリスクを抑えやすい特徴があります。

毎月・隔月などに分配金が支払われるタイプを選べば、定期収入を得やすいです。

ただし、分配金が元本を削って支払われるケースもあるため、運用レポートを確認することが大切です。

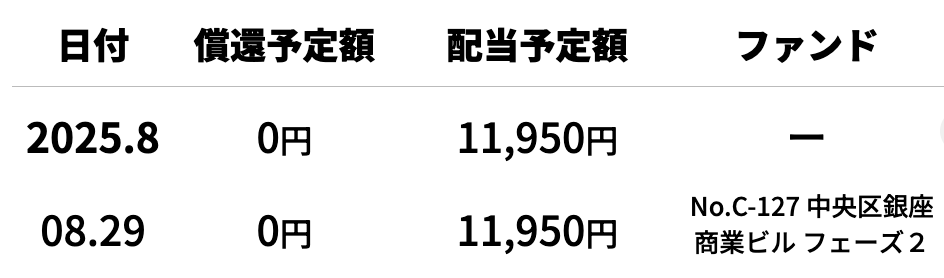

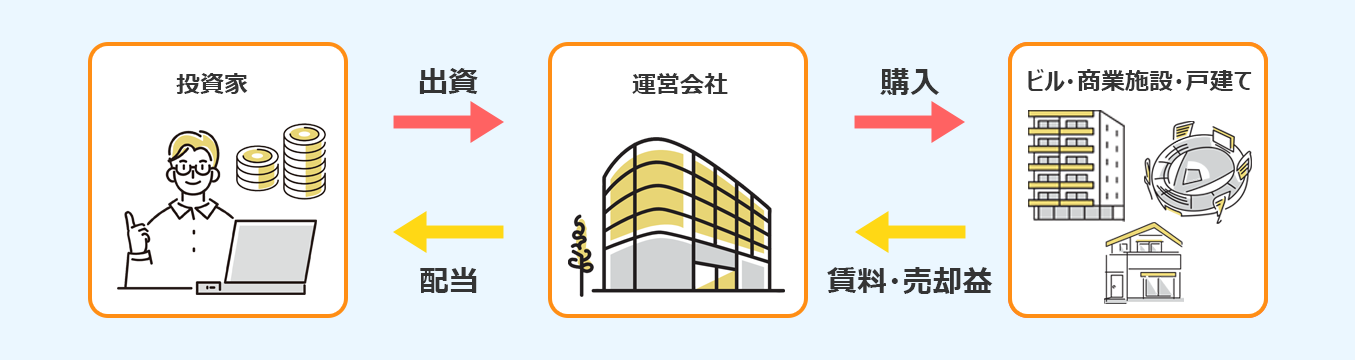

不動産クラウドファンディング

複数の投資家から少額の資金を集め、不動産を開発・運用して得た利益を分配する仕組みです。

1万円から始められる案件も多く、初心者が不動産投資を体験する入り口として人気があります。

【こちらもチェック!】

>> 最新キャンペーン!Fundsで最大5000円もらえる!ファンズの特徴は?利回りは年3〜6%が目安で、元本割れのリスクを抑えつつ資産形成を目指せます。

ただし、途中解約ができないケースもあるため、資金計画には注意が必要です。

以下、上場企業のクラファン「クリアル」でのお得なキャンペーンです。

\無料でお得!2000円もらう方法を知る👇/

知的財産/ロイヤリティ収入

自分の著作物(本・音楽・写真・アプリなど)を販売・配信して得る収入です。

一度仕組みを作れば、自動的に売上や印税が入る可能性があります。

ただし、最初に制作やマーケティングの手間がかかるため、短期での結果は出にくい傾向があります。

副業レベルで始められ、成功すれば長期的なストック収入になります。

【こちらもチェック!】

>> 【無料プレゼント】登録だけで現金・電子マネーもらえるアプリ・ゲーム、キャンペーンまとめアフィリエイト・ネットビジネス

ブログやYouTube、SNSなどの媒体を通して広告収入を得る方法です。

【こちらもチェック!】

>> TikTok Lite/ティックトックライトの稼ぎ方8選!いくら稼げるか解説初期費用がほとんどかからず、自分の得意分野や体験を発信することで収益化が可能です。

成果が出るまで時間がかかりますが、検索などでのアクセスが安定すれば半自動的に収入を得られます。

時間を味方につけるタイプの不労所得として、20〜40代を中心に人気が高まっています。

シェアリングエコノミー・レンタル収入

駐車場・車・スペース・家電などを貸し出して収入を得る方法です。

例として「タイムズ」「Airbnb」「メルカリのレンタル機能」などが挙げられます。

空き資産を有効活用でき、初期コストも少ないのが特徴。

ですが、利用者トラブルや稼働率によって収益が変動します。

【こちらもチェック!】

>> 登録でPayPayポイントもらえるキャンペーン:無料で1000円貯まるアプリある?生活の延長線上で始められる不労所得として、主婦や副業初心者にも人気のジャンルです。

4. 各不労所得の実例・年間収益モデル

これまでは種類を紹介しました。

ここでは具体的に「どれくらいの収益モデル」があるのか、年収ベースでイメージできるように整理します。

不動産投資(家賃収入):月10万円も可能

モデル例:東京近郊のワンルームマンションをローン+自己資金200万円で取得、月家賃8万円、年間家賃収入96万円。

ローン返済・管理費・税金等合計50万円と仮定すると、手取りキャッシュフローは約46万円/年となります。

つまり月あたり約3.8万円。

物件を増やすことで収入も増やせる

このモデルでは「家賃収入96万円-経費50万円=手取り46万円」が年間収益。

仮に手取りを「月10万円=年間120万円」まで増やす場合。

単純計算で物件規模を2〜3戸に増やすか、家賃8万円を月12〜15万円に引き上げる必要があります。

ブログ/アフィリエイト収入:月5万円以上も可能

モデル例:記事数100本、月平均アクセス1万PV、広告・アフィリエイト収益月5万円と想定。

年間収益=5万円×12=60万円。

このモデルは初期に数か月〜1年程度で100本の記事を投稿・SEO対策を行なった上で月5万円を維持できたケース。

定期リライトや外部リンク強化で月10万円(年間120万円)を目指すことも可能です。

投資信託・株式(配当金/分配金)

モデル例:株式・ETF・投信を合計1000万円購入、平均配当・分配利回り3%と仮定。

年間収益=1000万円×3%=30万円。

月あたり約2.5万円。

【こちらもチェック!】

>> 在宅OK!テレビで紹介されたスマホ副業とは?初心者や主婦もできる17の稼ぎ方月10万円(年間120万円)を目指すなら、利回り3%であれば必要資金は約4000万円という計算。

資金規模の大きさがボトルネックになるため、初心者は少額から積み上げる戦略が有効です。

不動産クラウドファンディング

モデル例:毎月3万円(年間36万円)を不動産案件に投資、想定分配率4%と仮定。

年間収益=36万円×4%=1.44万円。

少額スタートでも可能ですが、収益規模は限定的。

【こちらもチェック!】

>> ポイ活はおすすめしない?ばかばかしい?ポイントサイトで稼げない理由も解説月10万円目指す際の資金はいくら必要?

このモデルを月10万円(年間120万円)に引き上げる場合。

年間投資額を約300万円以上とし、利回りを4〜5%以上に維持する必要があります。

リスク・案件選定がカギとなります。

知的財産・ロイヤリティ収入(書籍・音楽)

モデル例:自著を出版し、年間販売部数1000部、1冊あたり印税(報酬)1000円と仮定。

年間収益=1000部×1000円=100万円。

月あたり約8.3万円。

出版自体に時間・労力と販促が必要で、また継続販売が前提となるため「継続収益の仕組み化」が重要です。

5. 目的別 不労所得の選び方

自分のライフスタイル・資金・リスク許容度に応じて選ぶことが重要です。

ローリスクから始めたい

例:ネットビジネス(ブログ・動画)+少額の株式配当。

時間や資金を少なめにしつつ、仕組みを構築する形です。

安定した収入を得たい

例:賃貸物件を所有して家賃収入を得る。

不動産会社や管理会社を使えば運用も比較的スムーズです。

【こちらもチェック!】

>> 【無料】Amazonギフト券もらえる不動産投資会社12選!面談キャンペーンがお得少ない予算で始めたい

例:不動産クラウドファンディングでの収入。

初期資金が少ない人向けです。

【こちらもチェック!】

>> Funvestで1000円分のAmazonギフト券を無料でもらえるお得キャンペーン中自分でコンテンツを作りたい

例:書籍・音楽・動画等のコンテンツを作ってロイヤリティ収入を得る。

創作力を活かす人向けです。

ハイリターンを狙いたい

例:複数の賃貸物件・起業的ネットビジネス。

資金・リスクの両方を取る覚悟が必要です。

6. 職業別おすすめの不労所得方法

サラリーマン(会社員)におすすめ

副業禁止規定や勤務時間の制約がある場合、投資信託・少額株式・ブログ運営など、時間を選ばず始められるものが安心です。

【こちらもチェック!】

>> 【11月最新】不動産クラウドファンディングのキャンペーン!アマギフ特典もらえる?主婦(主夫)におすすめ

家事・育児の合間にできるネット収入(ブログ・アフィリエイト)がおすすめ。

他に、ポイント投資での収入・レンタル収入などを活用するのがおすすめです。

【こちらもチェック!】

>> PayPayポイントを貯めるアプリ、ゲームを厳選!無料で稼げるポイ活も解説7.「不労所得だけで生活できるか?」に回答

多くの記事で「不労所得で暮らせるか?」という問いが出てきます。

実際にそれだけで生活している人の割合は極めて少ないです。

理由としては、以下が複数関係しています。

・収入を得るまでの準備期間

・変動リスク

・維持管理の手間

・税金・社会保険の問題など

「完全に働かずに収入を得続ける」ことは難易度が高いです。

「労働時間を大きく減らす」「収入源を複数持つ」という形が現実的です。

8. 「不労所得やめとけ」と言われる主な理由

不労所得は魅力的に見えます。

一方で、実際に始めた人の中には「思ったより大変だった」「こんなはずじゃなかった」と感じる人も少なくありません。

ここでは、「不労所得はやめとけ」と言われる主な理由をわかりやすく整理し、なぜそう言われるのかを解説します。

過度な期待をしてしまう

最も多い誤解が、「不労=完全放置で稼げる」という思い込みです。

実際には、仕組みを作るまでに時間や労力がかかり、すぐに結果が出るわけではありません。

特にブログ・アフィリエイトなどは、最初の数か月は利益がほとんど出ないこともあります。

「労力ゼロで毎月自動的に収入が入る」という幻想を持ったまま始めると、途中で挫折してしまう人が多いです。

リスクを軽視してしまう

どんな不労所得にも「元本割れ」や「収益の変動」などのリスクがあります。

不動産投資なら空室や修繕費。

株式投資なら暴落リスク。

クラウドファンディングなら運営会社の破綻リスクなど、想定外の出来事が起こります。

リスクを最初から織り込み、余剰資金で運用する姿勢が大切です。

借金してまで始めるのはおすすめできません。

完全な「不労」にならない

多くの人が期待する「働かなくても収入が入り続ける状態」は、実際にはごく一部に限られます。

ブログなら記事更新やSEO対策、投資なら定期的なリバランスなど、どんな手段でも一定の“メンテナンス”は必要です。

【こちらもチェック!】

>> 【無料でお得】5000円もらえる?ソシャレンのキャンペーンまとめ詐欺や誇張広告に惑わされる

「1日5分で月10万円!」「完全放置で毎月50万円」など、甘い言葉で誘う情報商材や詐欺も多く存在します。

特にSNS広告や副業サイトでは、誇張された成果事例が目立ちます。

公式実績のない個人発信や、収益証明のない情報商材には注意が必要です。

継続できず途中でやめてしまう

不労所得は「継続力」が収益を生みます。

成果が出るまでに半年〜数年かかるケースもあり、短期間で結果を求める人ほど失敗しやすい傾向にあります。

最初から「長期目線」で取り組む意識を持つことが、成功の第一歩です。

9. 現実的な収入目安とシミュレーション

「不労所得でどれくらい稼げるの?」という疑問に対して、多くの人が目指せるのはまず月1万円程度です。

月5万円以上は仕組みと資金が必要。

月10万円以上は副業レベルの取り組みが求められます。

ここでは、無理なく目指せる現実的な目安を紹介します。

月1万円:最初の現実的なゴール

月1万円は、初心者が最初に到達できる現実的な目標です。

小さな成果を積み上げることで、資産が自動で増える感覚をつかめます。

月5万円:中期的なステップアップ

月5万円を安定して得るには、運用資産1000万円前後が目安です。

不動産クラファンや高配当株などを組み合わせ、複数の収入源を作ることで実現しやすくなります。

ブログやアフィリエイトでも、半年〜1年継続すれば届く可能性があります。

月10万円以上:副業レベルの仕組み化が必要

月10万円以上になると、もはや「副業」としての取り組みが必要です。

不動産投資で複数物件を持つ、YouTubeやブログで広告収益を得るなど、時間と労力をかけていく段階です。

資金力・継続力が求められ、誰でもすぐに再現できるわけではありません。

10. 不労所得を作るなら押さえるべき3つの視点

不労収入では、次の3つを必ず意識しましょう。

初期投資・資金力:資金が少なければ低リターン。反対に大きく稼ぐには資金も比例します。

自分の強み・経験の活用:コンテンツ作成、ブログ、アフィリエイト、不動産運営など、自分が継続できる形を選ぶことが成功の鍵です。

仕組み化・自動化できるか:できるだけ手間を減らす仕組みに注目しましょう。

11. Q&A:不労所得で暮らしたい人の疑問に回答

Q. 不労所得だけで生活できるの?

A. 理論上は可能ですが、実際には準備期間・資金・管理体制などが必要で、短期間では難しいです。

複数の収入源を持つことが現実的です。

複数の収入源は以下のようなお得なキャンペーンを活用すれば、作れます。

\無料でお得!2000円もらう方法を知る👇/

Q. 初心者にはどんな方法が向いている?おすすめは?

A. 少額からできる「ブログ、SNS、せどり、フリマ、オークションなどのネットビジネス」がおすすめです。

手間が少ない手段から始め、経験を積んで徐々に規模を広げましょう。

12. 現実的なまとめ:不労所得=働かないではない

不労所得は、給与以外の収入源を作る有効な手段です。

仕組みさえ整えば時間や場所に縛られず、人生の選択肢を広げられます。

ただし、初期投資・管理・リスクは必ず伴います。

「ノーリスクで誰でも簡単に大金」という話は現実的ではありません。

自分の資金力・時間・強みを踏まえ、まずは少額・低リスクから始めましょう。

400万円?働かずにお金をもらう方法を知る

不労所得は憧れですが、「収入がなくなる不安」がネックになっていませんか?

実は、会社を辞めても最大28ヶ月間、給付金を受け取りながら次の人生の準備やリフレッシュできる方法があります。

\無料!LINE登録で詳細を知る/この制度を活用すれば、「会社を辞めても収入はそのまま」という理想を実現可能です。

・平均受給金額400万円〜

・ご相談者の97%が受給承認済み

FIRE実現への不安を解消するために、まずはあなたが受け取れる給付金の額を無料診断してみませんか?

👇 LINEで友だち追加して、いますぐ受給相談をする!

\無料!LINE登録で詳細を知る/